人工甘味料は本当に安心?-種類・健康リスク・WHOの見解と上手な付き合い方を考える

1. はじめに:人工甘味料とは?─カロリーゼロの甘さの裏側

「カロリーゼロ」「糖質ゼロ」「砂糖不使用」

こうした言葉を目にする機会は年々増え、人工甘味料はダイエットや健康志向の高まりとともに私たちの食生活に浸透しています。

一方で、「本当に安全なのか」「長期間摂取しても大丈夫なのか」といった疑問や不安も耳にするようになりました。

2023年には世界保健機関(WHO)が人工甘味料の健康影響について新たな見解を発表し、「健康リスクの可能性があるため、過度な使用は推奨しない」と注意を呼びかけています。

本コラムでは、人工甘味料の種類と特徴、健康リスク、世界と日本の消費状況を整理しながら、上手に付き合う方法について考えていきます。

2. 人工甘味料の種類と特徴─それぞれの特性と上手な使い分けを知ろう

人工甘味料は、砂糖の代わりに食品や飲料の甘み付けに使われる低カロリーまたはカロリーゼロの甘味料です。 少量でも強い甘みを持つため、カロリーを抑えつつ甘さを出すことができます。

また、これらの人工甘味料は、甘さの強さや加熱耐性、後味などの違いにより、目的や用途に応じて使い分けられています。以下の表に代表的な甘味料とその特徴を示します

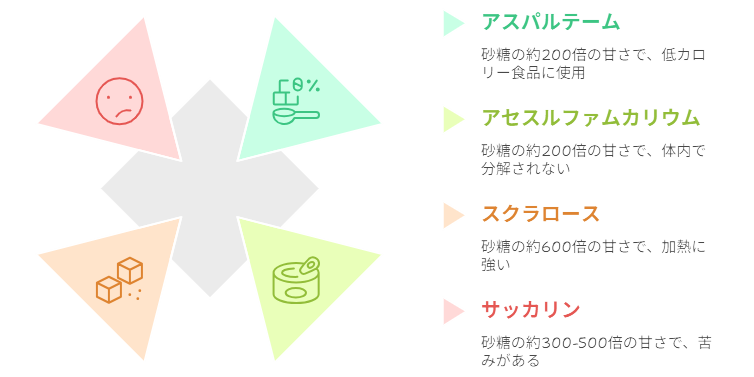

① 代表的な人工甘味料

| 甘味料名 | 甘さの強さ(砂糖比) | 主な特徴 |

| アスパルテーム | 約200倍 | 加熱に弱いが、すっきりした甘み。低カロリー食品やダイエット飲料に使用される。 |

| アセスルファムカリウム | 約200倍 | 香り体内で分解されず排出される。加熱に強く、他の甘味料と併用されることが多い。 |

| スクラロース | 約600倍 | 加熱に強く、焼き菓子などにも使用可能。 |

| サッカリン | 約300~500倍 | 後味に苦みがある。以前は使用が減少したが、安価なため一部で使われている。 |

代表的な人工甘味料の関係を図にまとめると、次のようになります。

② 普及の背景

人工甘味料が広く使われるようになった背景には、次のような理由があります。

- 健康志向の高まり

生活習慣病予防やカロリー・糖質制限への関心が高まり、低カロリー・低糖質の食品が求められるようになった。 - 環境への配慮

砂糖の大規模生産に比べ、少ない資源で甘みを提供できる人工甘味料は、環境にやさしい選択肢として注目されている。 - 食品の保存性と使いやすさ

加熱に強いものや他の甘味料と併用しやすいものもあり、食品加工の現場で幅広く活用されている。

③ 日常に浸透する人工甘味料

人工甘味料は、私たちの日常のさまざまな食品や飲料に使われています。代表的な例は次の通りです。

- 清涼飲料水(ゼロカロリーの炭酸飲料など)

- スポーツドリンク

- プロテインバーや糖質オフ食品

- 低糖ジャムやドレッシングなどの加工食品

このように人工甘味料は、私たちの食生活の中に自然に取り入れられ、用途に応じて使い分けられています。

しかし一方で、世界保健機関(WHO)は人工甘味料について、健康リスクの可能性を指摘し、過度な使用を推奨せず、慎重な使用を呼びかけています。

次の章では、このWHOの見解を中心に、人工甘味料の健康影響について詳しく見ていきましょう。

3. 人工甘味料の健康影響─WHOが示すリスクと注意点

人工甘味料は、糖質やカロリーを抑える手段として注目されていますが、長期的な健康影響については懸念も示されています。

2023年、WHOは人工甘味料に関するガイドラインを発表し、過度な使用を控えるよう呼びかけました。

ここでは、主に指摘されているリスクについて整理します。

① 短期的な効果と長期的なリスク(体重管理への影響)

- 短期間ではカロリー制限に役立つ可能性があるものの、長期的には体重増加につながるおそれも指摘されています。

- 人工甘味料が脳の報酬系に作用し、甘いものをより求めるようになる可能性があるためです。

② 腸内環境の変化がもたらす懸念(糖尿病や心疾患リスク)

- 一部研究では、人工甘味料が腸内細菌のバランスを乱し、インスリン抵抗性や血糖値の調整に悪影響を及ぼす可能性が示されています。

- こうした影響は、糖尿病や心疾患リスクの増加につながるおそれがあります。

③ 一部研究での指摘と人への影響の未確定さ(発がん性リスク)

- 高用量摂取時に発がん性が示唆された動物実験もありますが、人における明確な関連性は現時点では確認されていません。

- それでも、リスク回避の観点から注意が必要と考えられています。

④ WHOの基本的な考え方

- 人工甘味料は過度に使用すべきではないとされている。

- 砂糖の単なる代替としてではなく、食生活全体の甘みを抑える工夫を取り入れることが重要である。

このように、人工甘味料はメリットがある一方で、長期間の摂取によるリスクも無視できないことがわかってきました。

では、こうした状況の中で、日本ではどのように人工甘味料が使われているのでしょうか。

次に、日本における消費状況と欧米との違いについて見ていきます。

4. 人工甘味料の消費状況─日本と欧米の違いを知る

人工甘味料の利用状況は国や地域によって大きく異なります。

ここでは、日本と欧米の違いを中心にその特徴を見ていきます。

① 日本の消費状況

- 日本では、人工甘味料の消費量は欧米に比べて少ない傾向にあります。

- 伝統的に和菓子や果物など自然な甘味を好む文化が背景にあり、人工甘味料の普及は比較的抑えられています。

- ただし、健康志向や糖質制限ブームの影響を受け、清涼飲料水や低糖食品などでは使用が増えています。

② 欧米の消費状況とリスク議論

- 欧米では、ゼロカロリー飲料やダイエット食品の普及により、人工甘味料の使用が一般的になっています。

- その一方で、健康リスクに対する懸念が高まり、特定甘味料の使用規制が検討されるなど、慎重な姿勢も見られます。

③ 日本独自の傾向

- ステビアやエリスリトールなど、自然由来の甘味料を選ぶ消費者が多いのが特徴です。

- 法的規制は緩やかですが、「できるだけ人工的なものを避けたい」という意識が根強くあります。

このように、日本ではまだ慎重な使われ方が多いものの、ライフスタイルの変化や糖質制限の定着などにより、今後の利用拡大も考えられます。

5. 人工甘味料との上手な付き合い方─これからの選び方と考え方

人工甘味料は便利な存在ですが、万能ではありません。

メリットとリスクの両面をふまえ、上手に付き合うことが重要です。

- 成分表示を確認し、摂りすぎを防ぐ

→ 普段から商品パッケージを見る習慣をつけましょう。 - 天然由来の甘味料を選ぶ工夫をする

→ ステビアやエリスリトールなど、体にやさしい選択肢を活用する。 - 素材の甘みを活かした食生活を心がける

→ 果物など自然な甘味を取り入れることで、人工甘味料への依存を抑えられます。 - 味覚の変化に気をつける

→ 強い甘味に慣れすぎないよう、日頃から甘さを控えめにする工夫をすることで、人工甘味料や砂糖への依存を防ぐことができます。

このように人工甘味料は、適切な知識と意識を持って、柔軟かつ賢く活用することが求められる時代になっています。

6. まとめ

人工甘味料は、糖質やカロリーを抑える目的で私たちの生活に広く浸透しています。

一方で、長期間の使用による健康リスクについては、WHOをはじめとする機関が注意を呼びかけています。

人工甘味料を上手に取り入れるためには、甘みそのものを控える工夫をしながら、過度に頼りすぎない使い方を心がけることが大切です。

今後も新たな知見を取り入れつつ、賢く人工甘味料と付き合っていきましょう。

参考資料

- 世界保健機関(WHO)(2023). 「Use of non-sugar sweeteners. WHO guideline」

https://www.who.int/publications/i/item/9789240073616 - アスパルテームに関するQ&A

https://www.fsc.go.jp/foodsafetyinfo_map/aspartame.html - 農畜産業振興機構「世界の甘味料(砂糖以外)の需給動向」

https://www.alic.go.jp/joho-s/joho07_003247.html