砂糖の取り扱いは国によってどう違う?─WHO・欧米・日本の制度比較と日本らしさのヒント

1. はじめに:砂糖は世界中で使われるのに、取り扱いはバラバラ?

※本コラムでは、制度や文化的背景など、やや理屈っぽい内容も含まれます。調理に関心のある方には少し遠回りに感じられるかもしれませんが、砂糖をより深く理解する一助となれば幸いです。

これまで、「砂糖」という身近な食品をテーマに、6回にわたってさまざまな角度から取り上げてきました。砂糖には、保存性を高めたり、味や食感に影響を与えたりする機能に加え、健康への影響や制度上の取り扱いなど、実に多くの側面があることが見えてきました。

一方で、これほど世界中で広く使われている砂糖にもかかわらず、国や地域によってその扱い方や考え方には大きな違いがあることにも気づかされます。とくに近年では、砂糖の摂取量をどのように管理するか、それをどのように消費者に伝えるかという観点で、制度の整備が進んでいる国と、そうでない国とのギャップが目立ってきています。

そこで今回はその総まとめとして、世界保健機関(WHO)や欧米の制度を参照しながら、日本における制度や文化的背景の特徴を整理し、今後、砂糖をどのように取り扱っていけばよいのかについて、一緒に考えていきたいと思います。

2. WHOの指針:健康のために自由糖を減らす

2025年4月29日号のコラムで紹介した通り、WHOは、2015年に、砂糖の摂取についての明確な指針を示しました。そこでは、「自由糖(Free Sugars)」の摂取量を、1日の総エネルギー摂取量の10%未満に抑えることが推奨されています。

この「自由糖」には、食品にあとから加えられた糖のほか、はちみつやシロップ、果汁などにもともと存在する糖も含まれます。一方で、果物や野菜そのもの、あるいは牛乳などに含まれる乳糖(ラクトース)は対象外とされています。

なお、この「自由糖」という表現は一般向けの呼び方であり、専門的には「遊離糖」とも呼ばれることがあります。いずれにせよ、食品中に「自然なかたちで含まれている糖」ではなく、加工や調理の過程で加わる糖を広くとらえる考え方に基づいています。

WHOは、「自然か人工か」ではなく、健康リスクにつながる糖を広く「自由糖」として一括して管理すべきという、実用的な視点に立っています。つまり、「どこから来た糖か」ではなく、「どのように摂取され、どのような影響を与えるか」という観点が重視されているのです。

3. 欧米の制度:糖を”見せて管理する”流れ

WHOが自由糖の摂取制限を提唱して以降、欧米ではその考え方を受けて、糖の摂取量を消費者が判断しやすい情報提供体制の整備が進んでいます。これは、単に摂取量を制限するのではなく、無意識の摂取や過剰摂取を抑えるために情報を提供する、新しいリスク管理の手法といえます。

① 欧州連合(EU):糖類表示と栄養スコア制度

EUでは、栄養成分とエネルギーや栄養バランスの一要素として糖類を位置づけ、表示義務を定めるとともに、栄養スコア制度「Nutri-Score」などの視覚的評価制度を導入しています(図1)。これは、商品のパッケージ前面にA~Eの色分けスコアを表示し、各栄養素の量に応じて、あらかじめ定められた評価基準に基づきランク付けされます。

消費者が一目で食品の栄養バランスを把握できるようにすることで、糖分の多い食品を日常的に選び続けることによる健康リスクを抑制しようとしています。

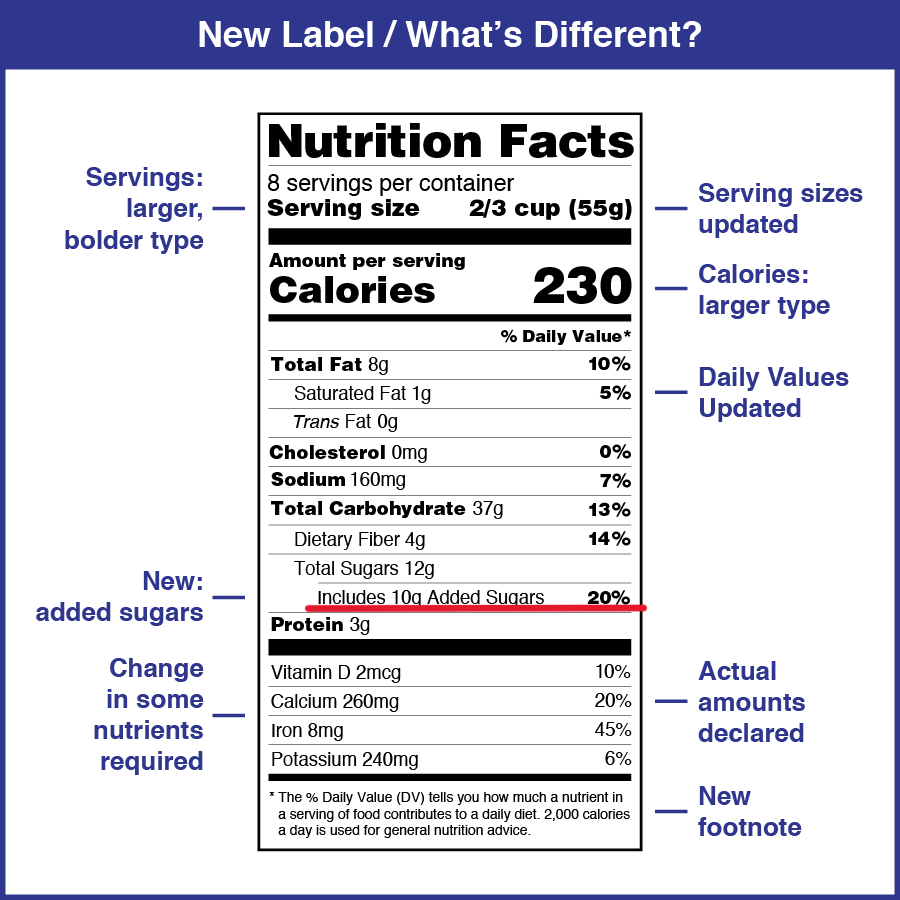

② 米国:添加糖の表示を義務化

米国では、2016年以降、すべての加工食品に対して、「添加糖(Added Sugars)」の表示を義務づけました。添加糖とは、加工や調理の過程で加わる糖のことであり、食品中に自然なかたちで含まれている糖と区別して表示し、「砂糖がどれだけ“あとから”加えられたか」を消費者が明確に把握できるようにする制度です。

図2の表示例では、添加糖の量(赤の下線部分)が、糖全体とは区別されて明示されています。たとえば、ヨーグルトやシリアル、ジュースなど、本来ある程度の糖が含まれる食品であっても、どの程度の糖が加工段階で追加されているのかが見えることで、消費者がより納得して選択できるようになります。

EUと米国では制度の仕組みに違いはありますが、いずれも「糖を制限すること」ではなく、「消費者が糖の種類や量を自ら判断できるようにすること」を重視しています。

これは、食品選択の自由を守りながら、その判断力を支える手段として、情報提供を制度的に位置づけている点に特徴があります。

4. 日本の現状:制度上の“空白地帯”にある砂糖

それでは日本はどうかというと、下表に示す通り、「糖」に関する分類や表示の制度が、科学的な観点から十分に整理されていないのが実情です。

そのため、商品のパッケージには「砂糖不使用」や「無添加」といった意味のあいまいな表示が多く見られ、消費者が正しく理解するのが難しい状況です。

これは、制度に裏づけられていないイメージ優先の表示ともいえ、糖の摂取管理や健康への配慮という観点から、大きな課題となっています。

| 観点 | EU(Nutri-Score) | 米国(添加糖※表示) | 日本(現状) |

| 管理対象 | 自由糖を含む栄養全体 | 添加糖※ | 糖類の分類なし(制度上の定義があいまい) |

| 表示方法 | 前面スコア表示あり | 栄養成分表示に添加糖※を明示 | 任意表示・無添加や〇〇不使用などの印象表示 |

| 消費者への配慮 | 一目で評価できる仕組み | 添加糖※の量を明示し選択支援 | 科学的根拠に基づかない表示が広く流通 |

| 政策的な位置づけ | 健康政策と連動 | 栄養政策の一環 | 表示や健康施策に結びつける制度的枠組みが未整備 |

※ 加工・製造の過程で加えられた糖分のことです。詳しくは、前節の「② 米国:添加糖の表示を義務化」を参照してください。

では、なぜ日本では、欧米のように添加糖の表示義務や制限といった制度整備が進んでいないのでしょうか?

その背景には、以下のような事情があります。

- 歴史的背景:砂糖は長く嗜好品・調味料として扱われてきたため、「健康リスクを伴う栄養素」としての認識が広まりにくい。

- 文化的背景:和食文化において砂糖は、保存性や味付けを支える重要な“知恵”として用いられてきたため、規制の対象になりにくい。

- 法制度の構造的課題:日本の食品制度では「食品」と「添加物」を厳密に分けて扱う傾向が強く、砂糖のように中間的な役割を持つ素材を柔軟に評価しにくい。

- 行政の分野横断性の弱さ:制度整備には消費者庁、厚生労働省、農林水産省など複数の省庁が関与しており、横断的な政策形成が難しい。

こうした要因が重なり、日本では制度と実務、文化と科学のあいだにギャップが生まれやすい構造になっています。

この「制度の空白地帯」に対応するには、砂糖のリスクと利点の両面を踏まえ、その役割と影響を多角的にとらえる柔軟で実効性のある制度設計が求められます。

次の節では、その可能性について考えてみたいと思います。

5. 文化と現場が育ててきた日本らしい砂糖の使い方

欧米のように、添加糖を制度で厳密に管理する方法は、健康リスクを抑えるうえで科学的に合理的といえます

しかし、日本には、他国とは異なる砂糖との向き合い方が根づいています。

たとえば、和食では、煮物や佃煮、漬物などにおいて、砂糖は単なる甘味料ではなく、保存性や風味を支える技術素材として用いられてきました。

このような使い方は、砂糖が調味料であり、知恵の一部とする文化的伝統に根差しており、西洋的な制度とは目的や評価の視点が異なります。

また、中小規模の食品製造現場や家庭では、甘さの調整や保存の工夫が、経験と感覚によって蓄積されてきました。

こうした日本ならではの現場の経験と工夫は、制度に明記されていなくても、現場の知見は食品の安全性やおいしさの確保に貢献してきました。

もちろん、日本の制度には課題がありますが、欧米とまったく同じ制度を導入すれば解決するというものではありません。

文化的背景や食習慣が異なる日本においては、「どのように糖を管理するか」「どう表示するか」は、欧米の仕組みを参考にしつつも、日本型の制度として再構成する必要があります。

たとえば、以下のような視点が挙げられます。

- 用途別表示:保存・味付け・装飾など、使用目的に応じた砂糖表示の導入

- 現場の知恵の活用:家庭や製造現場の経験を制度に反映する仕組み

- 表示に科学的な根拠を添える:「無添加」「砂糖不使用」などの表示に科学的な裏付けを持たせる

こうした、文化と科学のバランスをとった情報提供のあり方を模索することが、日本の独自路線としての強みになり得るでしょう。

文化を守り、科学の知見も生かす。その両者を橋渡しするのが「制度」であり、砂糖とのより良い関係を築く鍵となるのです。

6. まとめ:文化と科学の橋渡しとしての日本型制度を

砂糖は、エネルギー源としての栄養的な役割だけでなく、保存や風味を支える調理素材としても重要です。

こうした多様な性質を持つ砂糖だからこそ、使い方や表示には、科学と文化の両面をふまえた丁寧な制度設計が求められます。

WHOや欧米では、加工由来の糖を「見える化」し、消費者が選べる仕組みづくりが進んでいます。

一方、日本では定義や表示制度が十分に整っておらず、消費者が正しく判断するための情報が不足しているのが現状です。

しかし、WHOや欧米の仕組みを単純に日本に当てはめることには、無理があります。

日本には独自の食文化や、現場に根ざした知恵があります。

文化と科学の両立をめざす、日本独自の制度や理論的枠組みを育てることこそ、これからの重要な課題です。

「カルサイラボ」は、専門家でも行政機関でもない立場だからこそ、制度の現実と理想の間をつなぐ橋渡し役を果たせると考えています。

今後も、「科学」と「食文化」の両方に通じた中立的な視点から、発信を続けてまいります。

参考資料

- 世界保健機関(WHO)(2015). 「Guideline: Sugars intake for adults and children」

https://www.who.int/publications/i/item/9789241549028 - Eurofins. 「The Nutri-Score – all important facts and novelties at a glance」

https://www.eurofins.de/food-analysis/other-services/nutri-score/ - 米国FDA. 「Changes to the Nutrition Facts Label」

https://www.fda.gov/food/food-labeling-nutrition/changes-nutrition-facts-label - 消費者庁 (2025). 「事業者向け 食品表示法に基づく栄養成分表示のためのガイドライン(第5版)」

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/nutrient_declearation/business/assets/food_labeling_cms206_250403_12.pdf