水の科学② ― みずみずしさの裏側にある「保存の科学」

1. はじめに― おいしさをつくる水、おいしさを奪う水

前回の「水の科学①」(2025年11月11日号)では、食材の中の水がどんな“状態”で存在しているかが、

みずみずしさ・しっとり感・ふんわり感といった食感を左右することを取り上げました。

- 水分が多い食材は、口の中で水が広がり“みずみずしい”

- 結合水(たんぱく質やでんぷんに結びついた水)が多い食品は“しっとり”

- **一部の水が動ける生地(パンなど)**は、加熱で水蒸気が膨らみ“ふんわり”

このように、水の“とどまり方”はおいしさに直結していました。

しかし、保存性という視点に立つと、水は一転して「おいしさを奪う側」に回ります。

食べものが腐敗してしまう最大の理由――

それは、微生物が利用できる自由な水(自由水)が存在することです。

では、どうすれば腐りにくくなるのか。

答えはシンプルで、

微生物が使えない状態にまで “水を縛る/減らす” こと。

干物、佃煮、漬物、砂糖漬けなど、

昔からの保存食はすべてこの原理を経験的に使いこなしてきました。

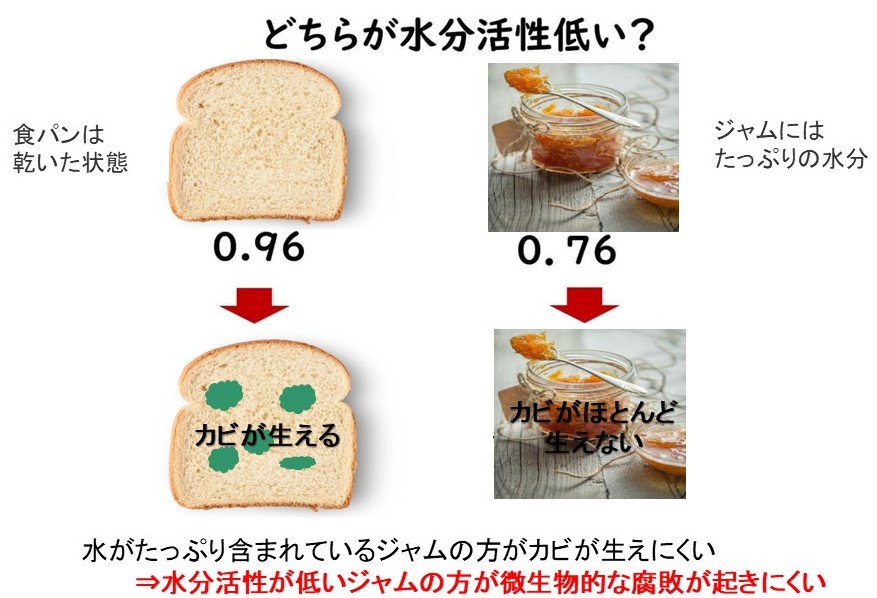

ここで、図1をご覧ください。

ジャムにはたっぷり水があるのに腐りにくく、

一方、食パンは水分が少ないのにカビが生えやすい――

この一見逆のような現象を説明する鍵が、水分活性(Aw) です。

水分活性(Aw)とは、

食材の中の水がどれだけ“微生物に使える状態”にあるかを示す値。

同じ80%の水分量でも、

- パンは腐りやすく

- ジャムは長く保てる

この違いは、ジャムの水が“微生物には使えない形で存在している”ためです。

今回のテーマは、「腐る」と「保つ」を分ける水のルール。

干物や佃煮、ジャムといった伝統的な保存食から、

冷蔵・冷凍・乾燥などの現代技術まで、

水がどのように食べものの“時間”を支配しているのかを見ていきます。

2. 水分活性(Aw)とは何か― 食べものが“傷む”か“保つ”かを分ける水の正体

水は食べもののおいしさを生む一方で、時間が経つと「傷み」へと向かわせる要因にもなります。

その鍵を握るのが 水分活性(Aw:Water activity) という指標です。

水分活性とは、食品に含まれる水のうち、微生物が利用できる“自由度” を示した値です。

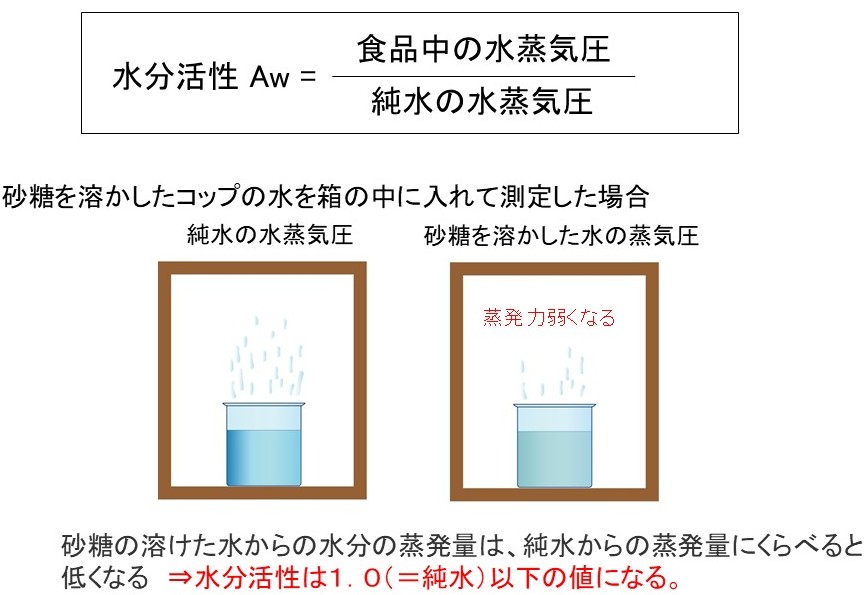

Awは次の式で表されます:

Aw = 食品中の水蒸気圧 ÷ 純水の水蒸気圧(=1.0)

ここで、図2に示したように、

砂糖を溶かした水は、純水よりも蒸発しにくくなります。

水蒸気圧が低い=水の“自由度”が低いということで、

このとき Aw は 1.0 よりも小さくなります。

食品のAwが1.0に近いほど、水が自由に動きやすく、微生物が増殖しやすい状態です。

生肉・魚・果物のAwが 0.95〜1.0 と高いのはそのためです。

逆に、乾物や粉類、蜂蜜のAwは 0.70以下で、ほとんどの微生物が増えることができません。

| 水分活性 (Aw) | 食品の例 | 微生物の状態 |

|---|---|---|

| 1.00〜0.95 | 生肉、魚、果物、豆腐 | 細菌が活発に増殖 |

| 0.90〜0.85 | チーズ、ハム、ジャム | 一部の細菌・カビが生育 |

| 0.80〜0.70 | 練り羊かん、佃煮、干物 | カビの一部のみ生育 |

| 0.70以下 | 乾物、粉類、蜂蜜 | 微生物ほぼ生育不可 |

大切なのは、

「水分量」と「保存性」は比例しないという点です。

水が多く含まれていても、

たんぱく質や糖と強く結びついた「結合水」なら微生物は利用できません。

反対に、水分量が少なくても、自由に動ける「自由水」が残っていれば食材は傷みます。

つまり、食品の保存性を決めているのは

“どれだけの水が微生物に使える状態にあるか”

――これこそが水分活性の本質です。

塩や砂糖を加えると水分活性が下がるのは、

食材中の水がつかまえられて“自由に動けなくなる”ためです。

自由水が減れば、微生物は増殖できず、保存性が高まります。

水分活性の考え方は、

干物・漬物・砂糖漬けのような昔ながらの保存法から、

冷凍・乾燥・減圧濃縮といった現代技術まで、

あらゆる保存方法を貫く共通の原理です。

水がどれだけ“自由”か――それが食べものの寿命を決めているのです。

3. 保存食が教えてくれる ― 自由水を減らす知恵

水分活性(Aw)という概念が生まれるずっと前から、人々は、食べものの水をそのままにしておくと傷みやすくなることを経験的に知っていました。

そして、水を“動かす”ことで長持ちさせる方法を編み出してきました。

干物、漬物、砂糖漬け――これらは見た目こそ違っても、どれも水を扱う技術です。

塩を使う保存法では、浸透圧の働きによって細胞の中の水が外へにじみ出します。

水が抜け、自由水が減ると、微生物の利用できる水が少なくなり、食材は腐りにくくなります。

同時に、余分な水が抜けることで食材の組織が締まり、うま味が凝縮します。

塩漬けでは「保存」と「おいしさ」が同時に進むのです。

砂糖が使われるときは、仕組みが少し異なります。

砂糖の分子は水を強く引き寄せて抱き込む性質があり、食品中の水を“結合水”側へ引き寄せます。

その結果、自由水が減り、Awが下がります。

いわゆる「糖蔵」は、この砂糖の性質を巧みに使った保存法で、ジャムや甘露煮が腐りにくい理由もここにあります。

見た目の水分量は多いのに保存性が高い――この一見不思議な現象こそ、水分活性の視点で初めて説明できます。

塩と砂糖は、まったく違うように見えて、どちらも“自由水を減らす”点では同じ方向を向いています。

塩は水を外へ追い出し、砂糖は水をつかまえて離さない。

アプローチは対照的でも、目指すのは微生物が使える水を減らすこと。

この二つの道筋が、何百年ものあいだ、食文化の中で磨かれてきました。

佃煮はその典型です。

塩分2〜3%、可溶性全糖30〜40%という組成は、塩と砂糖の働きが絶妙に組み合わさった状態で、Awはおよそ0.80前後。

柔らかさを保ちつつも微生物が増えにくいという、保存と食感の境界に位置しています。

砂糖だけでも塩だけでも出せない、おいしさと保存性の両立がここにあります。

水が多い食品が必ずしも腐りやすいわけではなく、

水が少なく見えても傷みやすい場合があるのは、

結局のところ「どれだけ自由水があるか」という一点に帰着します。

見た目の水分量ではなく、水の“自由度”が保存性を決めるのです。

昔の台所には水分活性という言葉はなくても、

干し、漬け、煮詰めるという行為を通じて、

人々は自由水を減らす技術を自然に体得していました。

それはまさに、科学が言葉になる前から続く“水を読む知恵”。

保存食は、自由水をどう扱うかという、先人の精密な実験の積み重ねでもあるのです。

4. 現代の保存技術 ― 水を“動かさない”ための工夫

昔ながらの干物や漬物が「水を減らす」技術だとすれば、現代の保存技術はもう一歩進んで、水の“状態そのもの”を変える技術です。

冷蔵・冷凍・乾燥――どれも方法は違いますが、めざしているのはたったひとつ。

微生物が利用できる水を減らし、自由水を“動かさない”こと。

冷蔵は、水の温度を下げることで微生物の動きをゆっくりにします。

水分量は変わらなくても、温度が低いだけで微生物の酵素反応は急に鈍くなり、腐敗までの時間が大きく延びます。

「冷蔵は時間をゆっくりにする保存法」と言われるゆえんです。

冷凍はさらに一歩踏み込み、水そのものを“氷”という使えない形に変えます。

氷の中では微生物は活動できませんし、水は自由に動けません。

ただし、解凍すると自由水が戻ってくるため、再び微生物が動き出せる点には注意が必要です。

乾燥やフリーズドライでは、食品から水を物理的に取り除きます。

水がなければ微生物は増えられませんし、Awも大きく下がります。

干し椎茸が常温で長く保つのは、この“水を抜く”力によるものです。

包装技術もまた、水をコントロールする手段です。

真空包装やガス充填包装は、空気中の水分や酸素を遮り、食品から水が移動するのを防ぎます。

酸素が減ることで微生物の増殖も抑えられ、油脂の酸化も遅くなります。 手法は違っても、ねらいはひとつ。

水を自由にさせないこと。

昔の台所の知恵と、現代の食品工学は、まったく異なる形をとりながら、同じ“水の制御”という原理に根ざしています。

5. まとめ ― おいしさを守るのは、水を読む力

食べものの寿命を分けているのは、目には見えない水の動きです。

自由水が多ければ腐りやすく、結合水が多ければ保ちやすい。

塩漬けも、砂糖漬けも、冷凍も、乾燥も――すべては「微生物が使える水」をどう減らすかの工夫です。

水は、おいしさを生む大切な味方でありながら、

同時に食材を劣化させる“保存の敵”にもなります。

その境界をどう見極め、どう動かし、どう止めるか――。

それこそが、昔の台所から現代の食品科学に受け継がれた、水を扱う知恵の本質です。

自由水と結合水のバランス、Awを左右する塩や砂糖の働き、

そして温度や乾燥の力を理解することで、

私たちは食材をより安全に、よりおいしく保つことができます。 水の科学を知ることは、食べものを大切に扱うことでもあります。

次に保存食や日々の調理に向き合うとき、

「この水はどこへ動くのか、止まっているのか」をふと思い出してみてください。

その小さな視点の変化が、料理をより豊かにしてくれるはずです。

参考資料

- 畑江 敬子(2020)「食べものの“水分”を考える ― みずみずしさと保存性のあいだ」『水の文化』第52号, pp. 12–17. ミツカン水の文化センター.

https://www.mizu.gr.jp/kikanshi/no52/03.html - 新藤哲也ら(1996)『佃煮の水分・塩分及び可溶性全糖による水分活性の予測』Nippon Shokuhin Kagaku Kogaku Kaishi Vol. 43, No.1, 49-55.

https://www.jstage.jst.go.jp/article/nskkk1995/43/1/43_1_49/_pdf/-char/ja