日本から世界へ! 異性化糖の誕生ヒストリー

1. まずは前回のおさらいから

2025年8月26日号のコラムでは、清涼飲料に含まれる砂糖量を角砂糖に換算して「量を見える化する」方法を紹介しました。続く2025年9月2日号のコラムではさらに一歩進めて、「異性化糖とは何か」を整理し、砂糖との共通点や違い、そしてラベルの読み分け方を学びました。

異性化糖は、ブドウ糖と果糖が結合せずにそのまま混ざっている液体の甘味料です。日本の食品表示では「果糖ぶどう糖液糖」や「ぶどう糖果糖液糖」といった名称で登場します。前回は、「ラベルを見て糖の種類を読み解く」という実践的な視点を強調しました。

今週はその続きとして、異性化糖がどのように誕生し、どんな経緯で私たちの食生活に広がっていったのかを、少し歴史を振り返りながら見ていきます。実は、異性化糖の産業化を可能にした画期的な技術は、日本で生まれたものなのです。

2. 日本が生んだ大発明・固定化酵素法

異性化糖が本格的に広がるきっかけになったのは、酵素を使った画期的な技術でした。ブドウ糖を果糖に変える酵素「グルコースイソメラーゼ」は、実はアメリカでも1950年代から研究されていました。ただし、当時の方法は酵素をそのまま液体に加える“使い捨てスタイル”で、すぐに酵素がダメになってしまい、コストが高くて大量生産には向きませんでした。つまり「理論上はできても、工場レベルでは無理」という状況だったのです。

ここで登場したのが、日本の産業技術総合研究所(当時:発酵研究所)による研究でした。1960年代、高崎義幸博士らのグループは、酵素をビーズのような担体に固定してカラムに詰め、その中をブドウ糖液が流れる仕組みを考えました。これが固定化酵素法です。この方法なら酵素を長持ちさせつつ、連続的に反応を進められるので、工業生産にぴったりでした。

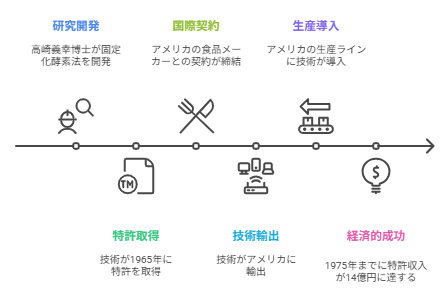

この固定化酵素法は「異性化糖を安く、安定的に作るには欠かせない方法」と評価され、1965年には特許を取得。翌1966年にはアメリカの食品メーカーと契約を結び、通産省として初の特許輸出になりました。日本発の技術が海外に広がった最初の事例でもあったのです。

その後、この技術はアメリカの生産ラインにも導入され、清涼飲料をはじめとする食品業界に浸透していきました。1970年代には工場規模での生産が軌道に乗り、1975年には特許収入が累計14億円に達するなど、経済的にも大きな成功を収めました。まさに「日本の酵素技術が世界の甘味料事情を変えた」といえる瞬間でした。

3. 清涼飲料水をきっかけに広がる用途

固定化酵素法の登場で、異性化糖は「研究室で試す糖」から「実際に使える甘味料」へと大きく飛躍しました。1970年代に入ると日本国内で工場生産が始まり、まず清涼飲料水に使われるようになりました。液体なので大量に扱いやすく、冷たい状態でも甘味がしっかり感じられる点が、炭酸飲料や缶コーヒーにはぴったりだったのです。

やがて用途は広がり、飲み物だけでなくさまざまな食品に使われるようになりました。農林水産省の統計(2023年度)では、異性化糖の用途の約 49%が清涼飲料水ですが、それ以外にも 酒類10%、調味料10%、乳製品10%、パン5%、菓子・冷菓5% と多方面に広がっています。キャンディやゼリーではしっとり感を保つために、しょうゆやタレではツヤや保存性の向上に、パンでは発酵を助けてふんわり感を出すために、それぞれ役割を果たしています。

このように、清涼飲料水が中心であることは確かですが、実際には用途全体の約半分は飲み物以外での利用です。異性化糖は「ジュースに入っている糖」だけでなく、家庭の食卓を影で支えている存在ともいえるでしょう。

一方、アメリカではトウモロコシを原料とした異性化糖が急速に広がりました。日本発の固定化酵素法の特許がライセンスされ、1970年代以降にアメリカの工場で実用化が一気に進んだのです。その結果、1980年代にはコカ・コーラやペプシが砂糖から異性化糖へ切り替え、需要は爆発的に伸びました。

こうして、日本の技術とアメリカの豊富な資源が結びつき、異性化糖は短期間で世界の主要甘味料に成長しました。今日でも、清涼飲料や加工食品を中心に幅広く利用され、砂糖と並んで私たちの食生活を支えています。

4. 異性化糖の3つの名称区分をもう少し深掘り

2025年9月2日号のコラムでも、異性化糖には「ぶどう糖果糖液糖」「果糖ぶどう糖液糖」「高果糖液糖」という3つの名称区分があることをご紹介しました。今回はそのおさらいをしつつ、なぜそのように分けられているのかを、もう少し詳しく見ていきましょう。

日本では、日本農林規格(JAS)によって果糖の割合に応じて名称が定められています。

- 果糖50%未満 → ぶどう糖果糖液糖

- 果糖50%以上90%未満 → 果糖ぶどう糖液糖

- 果糖90%以上 → 高果糖液糖

このように「果糖の含有率」で区分されるのは、果糖とブドウ糖の性質が異なるからです。果糖はブドウ糖よりも甘味が強く、特に冷たい状態でも甘さを感じやすいという特徴があります。そのため、果糖の割合が高いほど甘味の印象が変わり、用途も異なってきます。炭酸飲料や果汁飲料では果糖比率が高い「果糖ぶどう糖液糖」が多く使われ、しょうゆやタレ類には「ぶどう糖果糖液糖」が適しています。「高果糖液糖」は果糖を90%以上にまで高めたタイプで、冷菓やフルーツ加工品など強い甘味を求める場面で使われます。

同時に、この区分は製造工程の違いとも深く関わっています。異性化糖はまずデンプンを加水分解してブドウ糖液をつくり、酵素で一部を果糖に変換します。この段階でできるのが果糖42%前後の「ぶどう糖果糖液糖」。さらにイオン交換膜やクロマトグラフィーで果糖を分離・濃縮すると、果糖55%程度の「果糖ぶどう糖液糖」に。そして、高度な精製工程を経て果糖90%以上にまで高めたものが「高果糖液糖」です。

つまり、3つの名称区分は単なるラベルの違いではなく、甘味の特性と製造のプロセスの両方を反映したものなのです。前回の内容に加えて「なぜこう分けられているのか」を知ると、ラベルの裏側にある意味が少し見えてきます。食品の中身を読み解くヒントとして、知っておくと役に立つ視点です。

5. いまの異性化糖の立ち位置

いまでは異性化糖は、清涼飲料や菓子、調味料などに欠かせない存在になっています。液体で扱いやすく、コストも安定しているので、食品メーカーにとってはとても便利な甘味料なのです。

ただ一方で、消費者のあいだには「人工的な甘味料なのでは?」「砂糖より体に悪いのでは?」といった誤解も根強くあります。でも実際には、砂糖(ショ糖)も異性化糖も体の中では同じようにブドウ糖と果糖に分解され、最終的な吸収経路は変わりません。つまり「体に悪いかどうか」を決めるのは種類ではなく、どれくらいの量を、どのくらいの頻度で摂るかなのです。

ここで気をつけたいのが、異性化糖の「液体で流通しやすい」という特徴です。特に清涼飲料などに大量に使われやすいため、知らないうちに摂取量が増えてしまうリスクがあります。これが「砂糖より体に悪いのでは?」という誤解につながる一因ともいえるでしょう。

要するに、異性化糖そのものが特別に危険というわけではなく、“気づかないうちに摂りすぎてしまうことがある” という点に注意が必要なのです。この特性を理解して上手につきあうことが、健康的な食生活への第一歩といえます。

6. まとめ

異性化糖は、日本で開発された固定化酵素法によって産業化が実現し、清涼飲料をはじめ多くの食品に広がりました。今では砂糖と並ぶ主要な甘味料となり、私たちの食生活に深く根付いています。

この歩みを振り返ると、異性化糖は単なる「砂糖代替品」ではなく、日本の技術力と食産業の発展を象徴する存在であることがわかります。同時に、使いやすさゆえに過剰摂取につながりやすいという課題も抱えています。

📌 次回予告

今回、異性化糖がどんな食品に使われているのかを見てきました。次回は視点を広げて、日本人がふだんの食生活の中で、飲み物やおやつ、調味料などからどのくらい“甘いもの”を摂っているのかを整理してみたいと思います。

日常のさまざまな場面を俯瞰しながら、摂取の実態を“見える化”していきます。

参考資料

- 農林水産省農産局地域作物課「異性化糖をめぐる状況について」

https://www.maff.go.jp/j/seisan/tokusan/kansho/iseikato/attach/pdf/iseikato-2.pdf - 産総研マガジン「バイオテクノロジーの道を拓いた産総研の特許輸出 第1号」

https://www.aist.go.jp/aist_j/magazine/s0006.html