油の科学 ― “体にいい油”をめぐる誤解を科学でひもとく

1. はじめに― 「体にいい」と「体に悪い」を分ける前に

2025年10月21日号と2025年10月28日号のコラムでは、卵や肉を通して「加熱による変化」や「構造が性質を決める」ことを見てきました。

今回のコラムでは、料理に欠かせないもう一つの素材――油を取り上げます。

近年、「体にいい油」という言葉をよく耳にします。

えごま油、亜麻仁油、オリーブオイルなど、どれも健康や美容によいとされ、スーパーにはさまざまな種類の油が並んでいます。

一方で、「油は太るから控えたほうがいい」といった声も少なくありません。

油は、健康をめぐる議論のなかで、良いものとも悪いものとも語られてきました。

しかし、油の善し悪しは単純に分けられるものではありません。

科学の視点から見ると、油は量よりも**「質」と「使い方」**の問題なのです。

2. 油は悪者ではない ― 体をつくる“必須素材”

油(脂質)は、糖質・たんぱく質と並ぶ三大栄養素のひとつです。

ホルモンや細胞膜の材料となり、脂溶性ビタミン(A・D・E・K)の吸収にも欠かせません。

つまり、「油を抜けば健康になる」という考えは誤りです。

むしろ、適切な油を摂らなければ、体の仕組みがうまく働かなくなることがあります。

体内では一部の脂肪酸を合成できますが、すべての脂肪酸をつくれるわけではありません。

脂肪酸には、「体内でつくれるもの」と「つくれないもの(=必須脂肪酸)」があります。

表1は、それぞれの脂肪酸の種類と特徴を整理したものです。

表1:脂肪酸の種類と特徴

| 分類 | 主な脂肪酸 | 体内で合成できるか | 主な油・食品 |

| オメガ3系 (n-3) | α-リノレン酸、EPA※、DHA※ | ❌(体内で作れない) | えごま油、亜麻仁油、青魚 |

| オメガ6系 (n-6) | リノール酸、アラキドン酸 | ❌(体内で作れない) | サラダ油、大豆油、ごま油 |

| オメガ9系 (n-9) | オレイン酸 | ⭕(体内で合成できる) | オリーブオイル、菜種油、米油 |

| 飽和脂肪酸 | パルミチン酸、ステアリン酸 | ⭕(体内で合成できる) | バター、ラード、ココナッツ油 |

※EPA(エイコサペンタエン酸)およびDHA(ドコサヘキサエン酸)は、青魚などに多く含まれる多価不飽和脂肪酸で、血液をさらさらに保ち、脳や神経の働きにも関与します。

えごま油や亜麻仁油など「オメガ3系の油」を少量取り入れることは、健康のためというよりも、体の機能を維持するための“補給”なのです。

問題は、どんな油を、どのくらいの割合で摂っているのか――そこが大切です。

現代の食生活では、サラダ油や加工食品に多く含まれるリノール酸(オメガ6系)が過剰になりやすく、一方で、魚やえごま油に多いα-リノレン酸(オメガ3系)が不足しがちです。

このように脂肪酸のバランスが偏ると、体内での炎症反応や血液の流れに影響が出やすくなります。

結果として、動脈硬化や慢性炎症などのリスクが高まると考えられています。

3. 油の性質と構造 ― 「固まる」「酸化する」の科学

油の違いは、見た目や味だけではなく、分子の構造に由来します。

油を構成する脂肪酸の**「つながり方」と「形」**が、常温で液体か固体か、酸化しやすいかどうかを決めています。

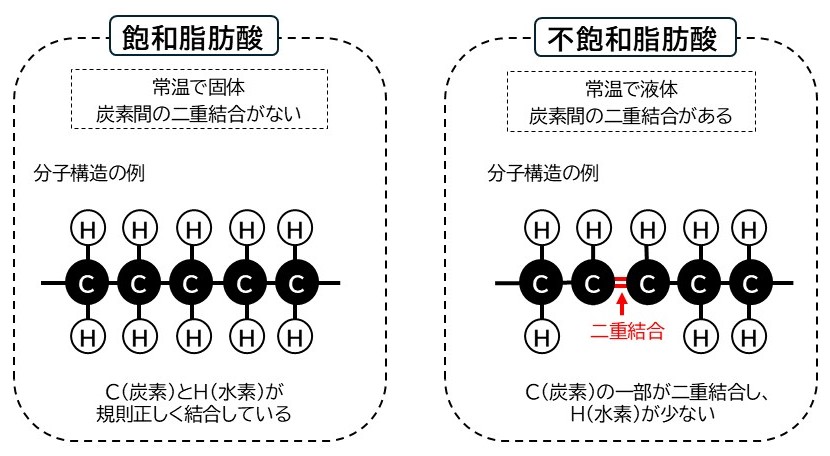

● 油が液体か固体かを決めるもの

脂肪酸の炭素どうしがすべて一本の結合でつながっていると、分子はまっすぐに伸びて規則的に並ぶことができます。

このような油は常温で固まりやすく、バターやラードのように「飽和脂肪酸」が多く含まれています。

一方、炭素どうしが二重結合でつながると、分子が“折れ曲がり”、並び方にすき間ができます。

このため、分子どうしが密に並べず、常温でも液体になりやすい――これが「不飽和脂肪酸」の特徴です。

オリーブ油やサラダ油などがその代表です。

この違いを図に示すと、飽和脂肪酸は二重結合がなく分子がまっすぐに並び、不飽和脂肪酸は二重結合によって分子が折れ曲がっていることがわかります。

● 酸化しやすさの違い

二重結合をもつ脂肪酸(=不飽和脂肪酸)は、酸素と反応しやすく、酸化が進みやすい性質があります。

えごま油や亜麻仁油は、α-リノレン酸という多価不飽和脂肪酸を多く含み、健康によい一方で、光や熱、空気に弱い“デリケートな油”です。

一方で、二重結合をもたない飽和脂肪酸や、一つだけ二重結合をもつ**オレイン酸(オメガ9)**は酸化に強く、加熱調理に向いています。

オリーブ油やこめ油が炒め物や揚げ物に適しているのはこのためです。

●ほどよい酸化が“おいしさ”を生む

酸化というと悪い印象がありますが、料理ではその一部が香ばしさや風味を生む変化でもあります。

ごま油やバターの香りは、加熱によって脂肪酸の一部が分解し、新しい香り成分が生まれることで感じられるのです。

4. 油の使い方と文化 ― 日本料理と西洋料理のちがい

油の性質を理解すると、料理文化の違いがより鮮明に見えてきます。

西洋料理は油を“素材をまとめる乳化の文化”として発展し、日本料理は油をできるだけ控えて“素材を生かす文化”として発展してきました。

西洋料理 ― 油が味と食感を“つなぐ”

西洋料理では、バターやオリーブオイルが調理の中心にあります。

ソテー、フライ、マヨネーズ、ドレッシング――いずれも油が“つなぎ”の役割を担っています。

本来混ざり合わない油と水を、卵黄やマスタードなどの乳化剤(界面活性物質)で安定的に混ぜ合わせる技術が発達しました。

マヨネーズやホワイトソースはその代表で、乳化によってなめらかでコクのある食感を生み出します。

オリーブオイルも、香りや粘度によって料理全体を包み込み、味の“まとまり”を生む素材として重視されています。

日本料理 ― 油を「使わない」工夫の文化

一方、日本料理は油をほとんど使わない調理法が多いのが特徴です。

蒸す、煮る、茹でる――これらは水を使う調理であり、素材のうま味をそのまま引き出すことを重んじてきました。

もちろん、天ぷらや揚げ出しなど油を使う料理もありますが、それらはむしろ“特別な料理”として扱われてきました。

天ぷらの衣が吸う油の量を最小限にするために、粉の配合や温度管理などの工夫が重ねられています。

油の量ではなく、油と素材の接し方をいかに整えるか――そこに日本料理の繊細な技術と美意識が息づいています。

油文化の融合とこれから

現代では、和食と洋食の境界がゆるやかになり、オリーブオイルやごま油、米油などが日常的に使われるようになりました。

日本人の食生活では、もともと不足しがちな、オメガ3系脂肪酸(魚・えごま由来)を積極的に取り入れる動きも広がっています。

大切なのは、「どの油が体にいいか」を単独で選ぶことではなく、料理や暮らしの中でどのように使い分けるかを考えることです。

油は単なる調理素材ではなく、料理の風味や文化を形づくる存在でもあります。

それぞれの油の特徴を知り、使い方を工夫することが、毎日の食卓を豊かにする知恵につながります。

5. 油の選び方と調理の工夫 ― 健康とおいしさを両立させる科学

健康志向が高まるなかで、「油をどう選ぶか」は身近な関心ごとになりました。

えごま油や亜麻仁油などが“体にいい油”として話題になりますが、実際にはそれぞれの油に向き・不向きがあります。

大切なのは、どの油をどう使うか。その特徴を知ることです。

油の性格を知って使い分ける

油の違いは、脂肪酸の構造や抗酸化成分によって生まれます。

加熱に強い油と、生で使うのに適した油。その違いを理解すると、料理の幅がぐっと広がります。

表2は、用途別に見た油の特徴をまとめたものです。

表2:用途別に見た油の特徴

| 用途 | 適した油 | 主な特徴 |

| 揚げ物・炒め物 | 米油、サラダ油、ごま油、オリーブオイル(ピュア) | 酸化に強く、加熱に安定。サラダ油は軽い風味で万能だが、オメガ6が多く摂りすぎに注意 |

| ドレッシング・マリネ | えごま油、亜麻仁油 | オメガ3系が豊富で、生での利用が理想。酸化しやすいため保存に注意 |

| 加熱+香りづけ | バター、太白ごま油、オリーブオイル(エキストラバージン) | 香り成分により、おいしさを演出し、料理に深みを与える |

| 魚料理 | オリーブオイル+青魚※ | オレイン酸とEPA・DHAの相乗効果。酸化防止にも有効 |

※青魚にはEPA(エイコサペンタエン酸)とDHA(ドコサヘキサエン酸)が豊富に含まれ、血流改善や脳の働きを助けるとされています。

サラダ油は軽くて万能な一方、リノール酸(オメガ6系)が多く、摂りすぎは炎症を促すおそれがあります。

「悪い油」ではなく、使い方と量に注意が必要な油と考えるとよいでしょう。

油を長くおいしく保つコツ

油は空気や光、熱に弱く、放っておくとすぐ酸化します。小瓶を買って早めに使い切り、暗く涼しい場所で保存する。

高温で繰り返し使わない――それだけで、油の質は大きく変わります。

特にえごま油や亜麻仁油のようなオメガ3系油は酸化が早いので、加熱せずに、少量をこまめに使うのが基本です。

おいしさを生む油の力

油は健康のためだけでなく、料理の味や香りにも欠かせません。

天ぷらでは衣が油の膜となって水分を閉じ込め、外はカリッと中はふんわり。

オリーブオイルをドレッシングに加えると、香りが広がり、味がまろやかになります。

油は単なる“熱の伝え手”ではなく、風味とコクを引き出す担い手です。

“健康にいい油”を考え直す

本当に大切なのは、ひとつの油に頼ることではなく、バランスです。

オメガ3を魚や植物油から補い、普段はオメガ9中心、オメガ6を摂りすぎない――。

その意識が、健康にもおいしさにもつながります。

6. おわりに:油から見える、食のこれから

油を見つめると、料理のおいしさと健康の関係が見えてきます。

油は単なるカロリー源ではなく、香りやコクをつくり、食感を左右する大切な要素です。

その一方で、摂り方や種類を誤れば、体に負担をかけることもあります。

大切なのは、量よりも質、そして使い方。

酸化しにくい油を調理に使い、酸化しやすい油は生で少量――

そんな小さな工夫が、毎日の食事をよりおいしく、体にやさしいものにしてくれます。

“おいしさ”と“健康”は、対立するものではありません。

油の性質を理解し、上手に使い分けること。

それが、これからの食の知恵です。

参考資料

- 菊川 清見(2001)「油脂・脂質とは何か」オレオサイエンス, 第1巻第1号, pp.75–82.

https://www.jstage.jst.go.jp/article/oleoscience/1/1/1_75/_pdf/-char/ja - 農林水産省ホームページ「脂肪酸」

https://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/trans_fat/t_kihon/fatty_acid.html - 厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/eiyou/syokuji_kijyun.html