米国の砂糖回帰のニュースをどう読む?―異性化糖をめぐる社会と科学のすれ違い

1. はじめに 前回のコラム(2025年10月7日号)では、「果糖の摂りすぎは体によくない?」というテーマを取り上げました。果糖はブドウ糖とは異なる代謝経路を通るため、過剰に摂ると肝臓に脂肪がたまりやすいという報告があり […]

果糖の摂りすぎは体によくない?―“避ける前に知っておきたい”科学の話

1. はじめに―「果物は糖が多いから控えるべき」って本当? これまでのコラムでは、「砂糖」「異性化糖」「ブドウ糖」など、いわゆる糖類の化学的性質と使われ方を取り上げてきました。たとえば、白砂糖(ショ糖)はブドウ糖と果糖が […]

砂糖税で何が変わる? 世界の経験から考える

1. はじめに― 前回のおさらいと今回のテーマ 前回のコラム(2025年9月23日号)では「砂糖税入門」と題して、砂糖税の制度設計や導入国の概要をご紹介しました。砂糖税は、健康被害が指摘される砂糖の過剰摂取を抑えるために […]

砂糖税入門 ― 世界で広がる“甘さのルール”をわかりやすく解説

1. はじめに:なぜ“税”が甘さ対策になるのか? ここ数回のコラムでは、飲料のラベルから砂糖量を換算する方法(2025年8月26日号)、異性化糖と砂糖との違い(2025年9月2日号)、日本発の技術史(2025年9月9日号 […]

砂糖と糖質を整理する:科学的視点と日本の食卓から

1. はじめに:砂糖も糖質も「避けるべきもの」? これまでのコラムでは、「白砂糖は体に悪い」という誤解の検証に始まり、砂糖の保存性や加熱による香りと風味の科学的な変化、温度ごとの性質の変化の可視化、さらには、WHO(世界 […]

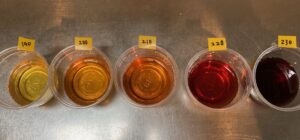

カラメルソースの“最適加熱温度”を探る

1. はじめに カラメルソースは、プリンのおいしさを大きく左右する存在です。 ほんのり甘い香りもよいけれど、少し苦味が加わることで大人の味わいになります。 そこで、今回は、「焦がし具合」が味にどう影響するのかを確かめるた […]

温度で見える、砂糖の“おいしさの変化点”

1. はじめに:砂糖水を温めると何が起きる? 2025年4月15日号のコラム(『砂糖×熱=おいしさの化学反応!』)では、砂糖を加熱するとどのように物性が変わるのか、温度範囲別に科学的な解説を行いました。具体的には以下のよ […]

砂糖の取り扱いは国によってどう違う?─WHO・欧米・日本の制度比較と日本らしさのヒント

1. はじめに:砂糖は世界中で使われるのに、取り扱いはバラバラ? ※本コラムでは、制度や文化的背景など、やや理屈っぽい内容も含まれます。調理に関心のある方には少し遠回りに感じられるかもしれませんが、砂糖をより深く理解する […]

砂糖の健康リスクとは?WHOが推奨する摂取量と科学的根拠をわかりやすく解説

1. はじめに:WHOの砂糖摂取基準と現代の摂取量 以前のコラムで、白砂糖に対する誤解や、砂糖を過剰に悪者視する風潮について考えました。その中で、世界保健機関(WHO)が示す「砂糖摂取量の目安」についても簡単に紹介しまし […]

砂糖と香りの関係:風味を引き立てる科学

1. はじめに:砂糖と香りの不思議な関係 これまで、砂糖の健康への影響、保存性、加熱による味や香りの変化について科学的に見てきました。今回は「香り」に注目します。砂糖が料理やお菓子の風味をどのように引き立てているのか、そ […]