砂糖の健康リスクとは?WHOが推奨する摂取量と科学的根拠をわかりやすく解説

1. はじめに:WHOの砂糖摂取基準と現代の摂取量

以前のコラムで、白砂糖に対する誤解や、砂糖を過剰に悪者視する風潮について考えました。その中で、世界保健機関(WHO)が示す「砂糖摂取量の目安」についても簡単に紹介しました。今回のコラムでは、このWHOの指針がどのような科学的根拠に基づいているのか、さらに詳しく見ていきます。

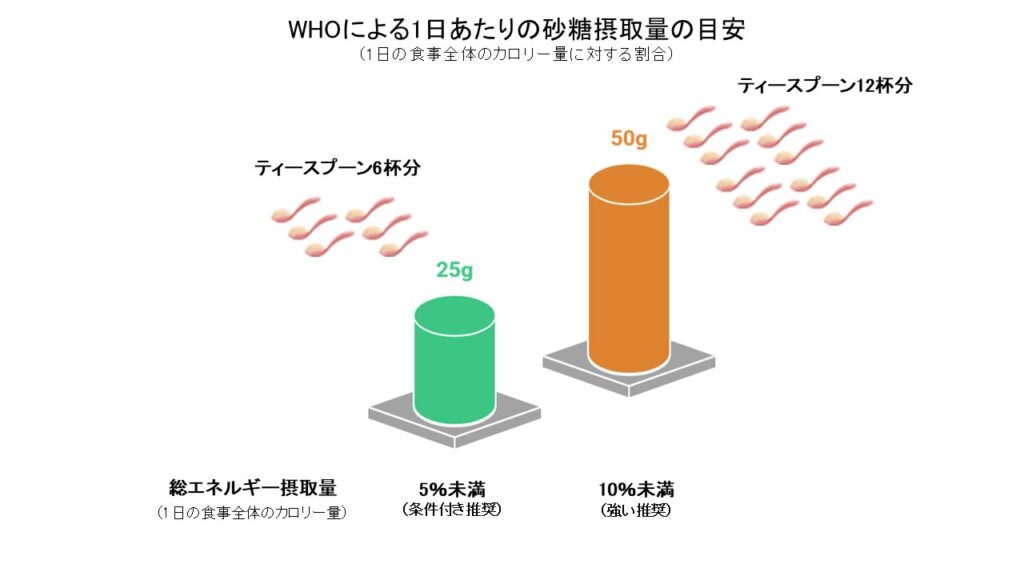

WHOは、砂糖の過剰摂取による健康リスクを警告し、砂糖摂取量の目安を定めています。1日に摂取する砂糖量は、「自由糖(free sugars)」に含まれるものを対象に、総エネルギー摂取量(=1日の食事全体のカロリー量)の10%未満に抑えることを推奨しています(強い推奨)。さらに、5%未満(約25g、ティースプーン6杯分)まで減らすことで、より高い健康効果が期待できるとしています(条件付き推奨)。

ここでいう「自由糖」とは、

- 単糖類(ブドウ糖、果糖など)

- 二糖類(ショ糖、食卓砂糖など)

のうち、

- 人が食品や飲料に添加した糖類

- 蜂蜜、シロップ、果汁、濃縮果汁に自然に存在している糖類

を指します。

つまり、自由糖は単なる「白砂糖」だけでなく、天然由来でも加工・濃縮されて摂取しやすい糖も含む概念です。

このように定義する理由は、加工や濃縮によって一度に大量に摂取しやすくなり、過剰摂取のリスクが高まるからです。

なお、日本ではこの「自由糖」という考え方が必ずしも一般的ではなく、砂糖摂取量の基準や規制もWHOとは異なります。この点については、後ほど詳しく触れます。

現代では、特に加工食品や清涼飲料水の影響で、意図せず自由糖(砂糖や果汁に含まれる糖分など)を過剰に摂取してしまうケースが増えています。

本コラムでは、WHOの砂糖摂取基準の背景と根拠を整理し、私たちが日常生活でどう砂糖と向き合うべきかを考えていきます。

2. WHOの砂糖摂取基準はどうやって決まったのか?

WHOが砂糖摂取量の基準を定めた背景には、過去の疫学研究や臨床試験による科学的根拠があります。

① 砂糖摂取と健康への影響に関する研究

WHOのガイドライン策定に大きく関わったのは、砂糖摂取と健康リスクに関する長期的な調査結果です。

- 2014年のメタアナリシス研究(複数の研究データを統合して分析する方法)によると、

- 砂糖の摂取量が多い人ほど肥満のリスクが高まることが判明

- 砂糖を減らすことで体重が減少しやすくなる傾向がある

- 糖尿病や心血管疾患との関連性を示す研究も多数存在

- 特に清涼飲料水などの液体の糖分が、血糖値の急激な上昇を引き起こしやすいことが明らかになった

② 子どもと砂糖摂取の関係

WHOは特に子どもの砂糖摂取量の制限を強く推奨しています。

- 砂糖の多い食生活を続けると早期の肥満や虫歯のリスクが高まる

- 幼少期に甘いものを摂りすぎると将来的な糖尿病や生活習慣病のリスクも増大

- 特にジュースやお菓子類の摂取を減らすことが重要

このような科学的データを基に、WHOは「砂糖摂取量は極力抑えるべき」という結論を導き出しました。また、最近の研究では人工甘味料の健康への影響についても議論されており、WHOはその長期的なリスクに注意を促しています。人工甘味料については別途解説予定です!

3. 砂糖の過剰摂取が引き起こす健康リスク

WHOが砂糖摂取量の制限を推奨する背景には、科学的に示されたさまざまな健康リスクがあります。ここでは、主なリスクについて整理します。

① 肥満のリスク増加

- 砂糖はエネルギー密度が高く、摂取しすぎると脂肪として蓄積されやすい。

- 特に液体の糖分(ジュース、スポーツドリンク、炭酸飲料)は満腹感を得にくく、過剰摂取につながりやすい。

- 複数の疫学研究で、砂糖の摂取量が多いほど肥満リスクが高まることが示されています。

② 糖尿病のリスク増加

- 砂糖を過剰に摂取すると、インスリンの働きが低下し、血糖値のコントロールが難しくなります。

- 長期的に見ると、2型糖尿病の発症リスクが高まるとされています。

③ 心血管疾患のリスク増加

- 過剰な砂糖摂取は血圧上昇や動脈硬化を促進し、心筋梗塞や脳卒中などのリスクが高まる可能性があります。

④ 虫歯や骨の健康への影響

- 砂糖は虫歯菌の栄養源となり、虫歯を引き起こしやすくします。

- また、過剰な砂糖摂取がカルシウムの吸収を妨げ、骨の健康に影響を及ぼす可能性も指摘されています。

⑤ がんリスクの増大(間接的)

- 砂糖の過剰摂取による肥満が、乳がんや大腸がんなど特定のがんリスクを高めると考えられています。

⑥ 精神的な影響

- 砂糖摂取による血糖値の急激な変動が、集中力の低下やイライラを引き起こすことがあります。

- 砂糖には依存性がある可能性もあり、過剰摂取が習慣化するとやめにくくなることもあります。

このように、砂糖の過剰摂取にはさまざまな健康リスクがあることが科学的に裏付けられています。では、日本においても、同じように砂糖リスクを重視する必要があるのでしょうか?次に、日本人の砂糖摂取の現状とリスクについて考えていきます。

4. 日本人にとっての砂糖リスクをどう考えるか

WHOは、砂糖の過剰摂取が世界的な健康リスクになっているとして厳しい摂取基準を示しています。ただし、日本における砂糖摂取量は欧米諸国に比べて低く、現時点で深刻な健康被害が広がっているわけではありません。

一方で、清涼飲料水や加工食品の普及に伴い、若い世代を中心に砂糖の摂取機会が増えているのも事実です。

特に「液体の糖分」は、満腹感を得にくく過剰摂取につながりやすいため、注意が必要とされています。

つまり、日本でも砂糖の摂りすぎによる

- 肥満

- 2型糖尿病

- 虫歯

- 心血管疾患

といったリスクは、無視できないテーマになりつつあると言えるでしょう。

「砂糖は絶対悪」という単純な議論ではなく、過剰摂取に注意するバランス感覚が求められています。

5. WHOの基準を意識し、砂糖摂取量を管理しよう!

砂糖の過剰摂取は、肥満、糖尿病、心血管疾患など多くの健康リスクを引き起こします。WHOの推奨する1日25g(ティースプーン6杯)を意識しながら、自分の砂糖摂取量を見直してみましょう! 砂糖の豊かな風味を楽しみつつ、健康リスクを最小限に抑えるために、次のような工夫が役立ちます。

① 食品表示をチェックする

「糖類」や「炭水化物(うち糖類)」の量に注目し、高糖質食品を意識的に控える。

② 清涼飲料水や甘い飲み物を減らす

炭酸飲料やスポーツドリンクは、水や無糖のお茶に置き換える工夫を。

③ 自然な甘さを取り入れる

砂糖の代わりに、バナナやりんご、はちみつ、メープルシロップなど自然な甘味を活用する。

④ 自炊を増やし、加工食品を控える

手作りの食事で調味料の砂糖量をコントロールする。

こうした小さな工夫を積み重ねることで、砂糖の摂取量を意識的に管理し、健康リスクを防ぐことができます。

6. まとめ:砂糖との上手なつきあい方

砂糖は適量であれば、料理や日常生活に豊かな味わいをもたらす大切な食品素材です。

しかし、過剰に摂取すると肥満や糖尿病、心血管疾患、虫歯など、さまざまな健康リスクを高めることが科学的に示されています。

WHOの指針を参考にしながら、

- 砂糖は食品の香りを引き立て、持続性を高める

- 食品表示を確認する

- 清涼飲料水の摂取を控える

- 自然な甘さを上手に活用する

- 自炊で砂糖使用量をコントロールする

といった工夫を重ね、砂糖と賢くつきあう生活を心がけましょう。

健康的な砂糖との付き合い方を意識する一方で、代替手段である人工甘味料にも注目が集まっています。

次回は、人工甘味料に関する科学的知見について詳しくご紹介します。お楽しみに!

参考資料

- 世界保健機関(WHO)(2015). 「Guideline: Sugars intake for adults and children」https://www.who.int/publications/i/item/9789241549028

- 世界保健機関(WHO)(2018). 「Healthy diet」ファクトシート https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet

- Te Morenga, L., Mallard, S., Mann, J. (2013). 「Dietary sugars and body weight: systematic review and meta-analyses of randomised controlled trials and cohort studies.」BMJ, 346:e7492. https://doi.org/10.1136/bmj.e7492