卵の科学 ― 熱と泡立ちが生む“おいしさの変化”

1. はじめに:卵の不思議をひもとく ― 家庭で学ぶ食の科学

これまでのコラムでは、砂糖や異性化糖などの「糖類」を通して、食べもののおいしさを科学的な視点から考え、その背景にある制度や文化の違いにも触れてきました。

たとえば、砂糖の健康影響や表示のあり方の背後には、WHOのガイドラインやコーデックス委員会といった国際的なルールが存在し、私たちの食の選び方や価値観にも影響を与えています。

同じ糖でも、扱い方や考え方は国や時代によって異なり、「おいしさ」と「安全」の両立をどう図るか――そこには、科学だけでなく社会の仕組みも深く関わっているのです。

今回のコラムでは、そうした少し堅めのテーマから一歩離れて、家庭の中で学べる“身近な科学”に目を向けてみたいと思います。

テーマは、毎日の食卓に欠かせない卵。

ゆで卵、プリン、メレンゲなど、同じ卵でも調理のしかたで驚くほど姿を変えます。

その変化の裏には、たんぱく質という素材の性質と、熱や空気、水などとの繊細な関係があります。

今回は、卵の中に隠れた“おいしさの科学”を、家庭での調理を通してやさしくひもといていきましょう。

2. 卵の基本構造と栄養 ― 見た目に隠れた“おいしさの仕組み”

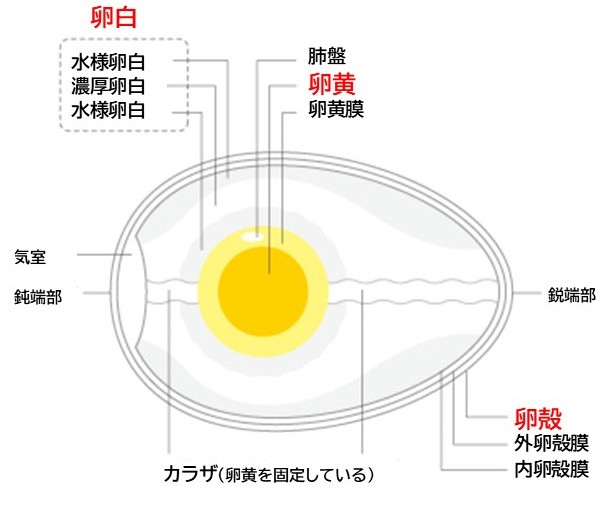

卵はシンプルに見えて、実はとてもよくできた構造をしています。

殻を割ると中に黄身と白身があることは誰でも知っていますが、その一つひとつにきちんとした役割があります。

鶏卵は、卵殻・卵白・卵黄の三層からなり、それぞれの重量比はおよそ1:6:3。

外側の卵殻は炭酸カルシウムでできており、表面には肉眼では見えないほどの細かい気孔が無数にあります。

この気孔を通して内部は呼吸をしており、「完全に密閉された殻」ではないという点が、実は鮮度や保存のカギになります。

図1に示す通り、内部の卵白は、粘りの強い「濃厚卵白」と、さらりとした「水様卵白」からできています。

主成分はタンパク質で、リゾチームなどの抗菌作用をもつたんぱく質が含まれています。

卵白が透明なのは、タンパク質がまだ変性していないからで、加熱によって構造が変わり、白く不透明に変化します。

中央の卵黄は、脂質とタンパク質のかたまりです。

レシチンやケファリンといったリン脂質が多く含まれ、これが油と水を混ぜ合わせる“乳化”に関与します。

マヨネーズが分離せずになめらかにまとまるのは、まさに卵黄の科学的な力によるものです。

また、卵黄の色はルテインなどのカロテノイド色素によるもので、濃い色ほど栄養が多いわけではなく、飼料中の原料(トウモロコシやマリーゴールドなど)によって決まります。

私自身、温泉卵を食べたときに黄身の色がいつもよりずいぶん濃く、思わずお店の方に「この卵、どこのものですか?」と聞いたことがあります。

卵は、ビタミンCと食物繊維を除き、ほぼすべての栄養素を含む食品です。

特に注目すべきは、そのたんぱく質の質です。

体づくりに欠かせない必須アミノ酸を理想的な割合で含み、アミノ酸スコアは100――たんぱく質の評価基準となる数値です。

脂質にはリン脂質のほか、中性脂肪やコレステロールも含まれますが、近年の研究では、卵を食べても血中コレステロール値が大きく上がるわけではないことが明らかになっています。むしろ、適量を日常的にとることで、健康的な食生活に貢献する食品といえるでしょう。

こうして見てみると、卵は単なる食材ではなく、命を守り、育てるための仕組みが凝縮されたひとつの生命の形といえます。

殻は外から守り、卵白は防御と水分の保持を担い、卵黄は栄養を蓄える――それぞれがきちんと役割を果たしています。

この構造や成分の特徴を理解すると、ゆで卵の加減やメレンゲの立ち方、プリンのなめらかさなど、調理の仕上がりをより思い通りに整えられるようになります。

まさに、卵は“おいしさの科学”を実感できる身近な教材といえるでしょう。

3. 卵が固まるのはなぜ? ― 熱で変わるたんぱく質のしくみ

卵をゆでたり焼いたりすると、透明だった卵白が白く変わり、液体だった卵黄がとろりと固まります。

この変化は「魔法」ではなく、きちんとした科学の現象です。

その鍵を握るのが、**タンパク質の変性**です。

生の卵の中では、タンパク質は水の中で細い糸のようにほどけ、自由に動き回っています。

ところが加熱すると、その構造がほどけて互いにからまり、やがて網目状の立体構造をつくります。

この網目の中に水分が閉じ込められることで、やわらかくも弾力のある“卵らしい食感”が生まれるのです。

卵白と卵黄では、この変化が起こる温度が異なります。

卵白は60〜70℃で白く濁り始め、卵黄は70〜80℃でゆっくり固まります。

この温度差が、白身はしっかり・黄身はとろりという半熟卵の絶妙なバランスを生み出しています。

温泉卵がおいしいと感じるのは、まさにこの科学の賜物です。

温泉のぬるめの湯(65〜70℃前後)でじっくり加熱することで、卵白はゆるく、卵黄はねっとり――ちょうど中間の“とろみ”が生まれます。

家庭でも、湯温を一定に保つことで再現できますが、わずか5℃の違いで仕上がりが大きく変わるのが卵の繊細なところです。

同じように、だし巻き卵を作るときにも、このタンパク質の変化を感じることができます。

強火で一気に焼くとすぐに固くなってしまいますが、中火から弱火でゆっくり火を入れ、少しとろとろの状態で巻きながら層を重ねていくと、ふんわりとした口あたりが生まれます。

これは、卵のタンパク質がまだ完全に固まりきる前の状態を利用しているからです。

火を止めるタイミングひとつで、だし巻き卵がしっとりにもパサつきにも変わります。

卵が固まるという現象は、台所で起きるもっとも身近な化学反応のひとつ。

理屈を知ることで、「もう一巻きできるかな」という感覚的な判断にも自信が持てるようになります。

科学は、料理の感覚を裏づけてくれる頼もしい味方なのです。

4. 泡立てると“ふわふわ”になる理由 ― 空気を包むたんぱく質のしくみ

卵白を泡立てると、液体だったはずの卵が、みるみるうちに白く膨らみ、ふわふわの泡になります。

お菓子づくりをする人なら、この瞬間の変化を一度は見たことがあるでしょう。

このふわふわの正体は、空気とたんぱく質の協力関係――いわば“気泡とたんぱく質の相互作用”です。

泡立てるという動作で空気がたくさん入り込み、卵白の中に無数の気泡がつくられます。

同時に、卵白中のたんぱく質がその気泡の表面に集まり、うすい膜をつくって泡を支えます。

この膜が壊れにくいほど、きめ細かく、安定したメレンゲができます。

メレンゲを安定させるポイントのひとつが砂糖です。

砂糖を加えると、たんぱく質の水分保持力が高まり、泡の表面が乾いて壊れるのを防ぎます。

そのため、しっとりとツヤのあるメレンゲになります。

一方で、泡立てに時間がかかるため、お菓子によっては砂糖を加えるタイミングを調整することが大切です。

反対に、油脂や卵黄が混ざると泡が立たなくなるのは、脂質がたんぱく質の膜の形成を妨げるからです。

ボウルにほんの少しでも油分が残っていると、気泡がすぐにつぶれてしまいます。

「メレンゲ作りは清潔なボウルで」という基本は、まさにこの科学的な理由によるものです。

卵黄にもある“控えめな起泡性”

実は、卵黄にも一定の起泡性があります。

卵黄に含まれるレシチンやケファリンなどのリン脂質は、水と油の境界で働く界面活性作用をもっており、空気を取り込みながら柔らかい泡をつくることができます。

ただし、卵黄には中性脂肪も多く含まれるため、泡の膜が壊れやすく、卵白のようにしっかりとした泡にはなりません。

それでも全卵を泡立てるスポンジケーキなどでは、卵黄の脂質が加わることで泡がやや粗くなり、その分しっとりとした口あたりが生まれます。

つまり、卵黄の起泡性は「ふんわり」よりも「しっとり」をつくる泡なのです。

また、泡立てすぎにも注意が必要です。時間をかけすぎると、たんぱく質の網目構造が壊れやすくなり、泡が乾いて水分が分離してしまいます。

目安は、ツノが立って光沢が残るくらい。

お菓子づくりでは「しっかり」と「やりすぎ」の境目が、ほんの数十秒で変わってしまうこともあります。 泡立ての科学を理解すると、レシピに書かれた「角が立つまで」という言葉の意味が見えてきます。

それは感覚だけに頼る指示ではなく、たんぱく質と空気がちょうど良く手を組んだ瞬間――いわば“おいしさのバランス点”なのです。

5. 卵の鮮度と保存の科学 ― “新鮮さ”を上手に保つ知恵

卵は、冷蔵庫の中でもっとも身近な食材のひとつ。

買い置きしておいても、意外と長持ちしますよね。

それには、ちゃんとした理由があります。

日本の卵は、世界でもトップクラスの衛生管理のもとで生産されています。

採卵から洗浄・検査・包装までが一貫して行われ、国内流通する卵におけるサルモネラ腸炎菌の汚染率は、およそ10万個に3個ほど(0.003%)と、きわめて低い水準にあります。

そのため、日本では「生で食べられる卵」が当たり前に流通しており、賞味期限は“生食できる安全期間”としてやや短めに設定されています。

一般的には冷蔵で1〜2週間ほどですが、適切に保存されていた卵であれば、表示期限を少し過ぎても安全性を保てる可能性があるともいわれています。

ただしこれは「必ず大丈夫」という意味ではなく、殻にひびが入っていないこと、室温に長時間放置しないことなど、条件が整っている場合に限ります。

気になるときは加熱調理に使うのが安心です。

さて、時間の経過とともに卵の中ではどんな変化が起きているのでしょうか。

新鮮な卵を割ると、黄身がぷっくりと盛り上がり、その周囲を濃くて粘りのある濃厚卵白が包んでいます。

ところが、保存期間が長くなると、卵白の粘りが弱まり、さらっとした水様卵白が増えていきます。

これは、殻の表面にある目に見えない小さな気孔を通じて二酸化炭素や水分がゆっくり抜けていくため。内部のpHが上昇し、タンパク質の構造がわずかに緩むことで、粘性が失われていきます。

冷蔵庫で保存しておくと、この変化がぐっと遅くなります。

低温では微生物の活動もほぼ止まり、水分の蒸発も少なくなるため、鮮度を長く保てます。

家庭では、ドアポケットのように温度変化の大きい場所よりも、庫内の奥など温度が一定に保たれる場所に置くのが理想的です。

また、保存期間が少し長くなると、ゆで卵にしたときに殻がむきやすくなるという変化も現れます。

これは、内部のpHが上昇して卵白と殻の膜が離れやすくなるため。「ゆで卵にするなら買ってすぐより、少し寝かせたほうがいい」――そんな生活の知恵にも、きちんとした科学的な理由があるのです。

卵は、小さな殻の中で呼吸しながら、ゆっくりと時間を刻む“生きた食品”です。

保存のしかたや使い方を少し工夫するだけで、そのおいしさと安全性をもっと長く楽しむことができます。

6. まとめ― 卵に見る“調理科学”の基本形

卵は、台所にいつもあるごく身近な食材ですが、その中には調理科学の要素がすべて詰まっています。

熱を加えればタンパク質が変化して固まり、泡立てれば空気を抱き込んで軽やかな食感を生み、時間を置けば内部の構造がゆるみ、保存の条件で変化が左右される。

どの章で扱った現象も、すべて同じ“素材”の中で起きているのです。

卵は、調理という営みがいかに化学と関わっているかを教えてくれます。同じ1個の卵でも、火加減ひとつ、混ぜ方ひとつで、ゆで卵にもだし巻きにも、メレンゲにも姿を変える。

この自由さと再現性のあいだに、科学の面白さがあるのだと思います。

そして、日本の卵が安全で高品質に保たれていることも、私たちの食文化の支えになっています。

衛生管理の技術と、家庭での小さな工夫が組み合わさって、“生で食べられる卵文化”が成り立っているのです。

卵を通して見てきた調理科学の世界は、次の素材にもきっとつながっていきます。たとえば、牛乳、魚、野菜――どれも、熱や時間、物理的な力によっておいしさが形づくられています。

次回は、そんな“素材の科学”を別の食材からのぞいてみたいと思います。

参考資料

- 田名部 尚子 (1995). 総説 鶏卵の品質-消費者の嗜好性と鶏卵の利用性の側面から 日本家禽学会誌, 32(1), 1–11.

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jpsa1964/32/1/32_1_1/_pdf/-char/ja - Sasaki Y. et al. (2011). Risk factors for Salmonella prevalence in laying-hen farms in Japan. Epidemiol. Infect., 140, 982–990.

https://www.cambridge.org/core/journals/epidemiology-and-infection/article/risk-factors-for-salmonella-prevalence-in-layinghen-farms-in-japan/513CD03D510988CDAED9BE568F59D731