水の科学 ― みずみずしさとおいしさの境界で

1. はじめに― みずみずしさは“おいしさのサイン”

「みずみずしい」という言葉ほど、食べものの魅力をうまく表す言葉はありません。

切ったばかりのトマトのつや、炊きたてご飯の光沢、ゆでた野菜の鮮やかな色――

それらはすべて、食材の中に“ちょうどよくとどまった水”がつくるものです。

水は、味や香りを運び、口の中で食感をつなぐ存在です。

多すぎても薄まり、少なすぎてもかたくなる。

おいしい料理とは、水をほどよく抱え、上手に“動かす”料理といえます。

料理の世界での水の役割は実に多彩です。

洗う、煮る、だしをとる、戻す――どれも水がなければ成り立ちません。

干し椎茸を水で戻すと、時間とともに香りとうまみが広がっていきます。

そのうまみ成分「グアニル酸」は、水に浸けているあいだに酵素の働きで生まれます。

つまり、水は単に“溶かす”だけでなく、おいしさを生み出す場でもあるのです。

また、水は味そのものの感じ方にも関わっています。

練り羊かんと水羊かんを比べると、糖の量は半分以下なのに、水羊かんのほうが甘く感じられませんか?

これは、水が多く流動性が高いため、呈味成分が舌の味蕾(みらい)に届きやすくなるからです。

つまり、水は味を伝える**橋渡し役**です。

水の量と流れ方が、私たちの“おいしい”の感じ方を決めているのです。

一方で、その“おいしさの源”である水は、時間とともに姿を変えます。

冷めるとパサつくご飯、冷凍後にすの入った豆腐――

わずかに水が動くだけで、食べものの印象はがらりと変わります。

今回のテーマは、「水がおいしさを生むしくみ」。

みずみずしさの裏にある科学を通して、

日々の料理が少し違って見える“水の世界”をのぞいてみましょう。

2. 食材の中の水は“味と食感”を決めている

食材の中の水は、ただの「水分」ではありません。

その存在のしかたが、食感や口当たり、みずみずしさを左右します。

食品中の水には、自由に動ける自由水と、分子にしっかりつかまった結合水があります。

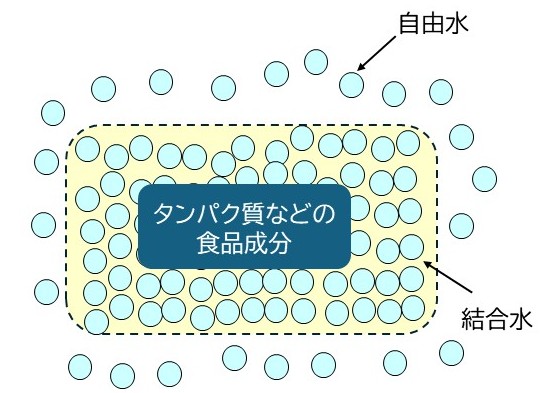

食品中には性質の異なる2種類の水が存在します。

ひとつは、食品成分に結びつかず自由に動ける「自由水」。

もうひとつは、たんぱく質や糖などの分子と強く結びついて動けない「結合水」です。

図1に示すように、結合水は、たんぱく質などの表面に直接吸着した水分子と、その外側に水素結合でつながる数分子の層からなります。

さらにその外側を取り囲むのが、自由水の層です。

この層の構造や割合が、食品のやわらかさやみずみずしさを左右します。

自由水は、口に含んだときに感じるジューシーさや、加熱によって生まれるふくらみ・軽さをつくります。

一方、結合水はたんぱく質や糖などと結びつき、しっとり感ややわらかさを支える「内部の潤い」として働きます。

近年の食品物理学の研究では、水は**可塑剤(plasticizer)**のように、食材の分子構造のすき間に入り込み、

固体をやわらかく、弾力のある状態に変える働きをもつと説明されています。

水が少なすぎると硬くもろく、適度に含まれると“もちもち”“ふんわり”とした食感が生まれる――

つまり、水は単なる成分ではなく、食感を設計する要素なのです。

表1:食品中の自由水と結合水の例

| 分類 | 水の状態 | 食品例 | 特徴 | 食感・印象 |

|---|---|---|---|---|

| 自由水が多い | 分子に束縛されず動きやすい | 果物、野菜、刺身、ご飯 | 水がよく動く | みずみずしい、軽い |

| 自由水がやや少ない | 一部が塩分・糖などに結合 | パン、プリン、卵焼き、チーズ | 適度なバランス | しっとり、ふんわり |

| 結合水が多い | 分子と強く結合して動きにくい | 乾燥果実、練り羊かん、餅 | 構造が密 | 弾力、濃厚 |

| ほぼ結合水のみ | 自由水ほぼなし | チョコ、クッキー、干物 | 安定して乾燥 | サクサク、風味濃縮 |

表1に示すように、自由水と結合水の比率は、食品の味わいと食感の印象を決めています。

自由水が多いほど、私たちは「みずみずしい」「新鮮」と感じます。

一方、結合水が増えると、組織は締まり、しっとり、もちもち、濃厚といった印象に変化します。

こうした違いは、調理の過程でも表れます。

たとえば、焼き立てのパンが時間とともに乾いていくのは、自由水が外へ逃げ、結合水に移り変わるためです。

また、水分量の違いは、味の感じ方にも影響します。

水分の多い食品では、呈味成分が舌の味蕾に届きやすくなり、同じ糖量でも甘みを感じやすくなります。

このように、水の「量」だけでなく「どんな形でとどまっているか」が、食べものの味と質感を決定します。

おいしさを形づくるのは、自由水と結合水のバランス。

その見えない調和こそが、“みずみずしさ”の正体なのです。

3. 台所の浸透圧 ― 水を動かしておいしさをつくる

食材の中の水は、常に動いてバランスを保っています。

塩をふったきゅうりから水が出てくるのも、果物を砂糖に漬けるとシロップが上がるのも、

すべて水が“濃度の差”に引かれて移動するためです。

このしくみを**『浸透圧』**といいます。

この“水の動き”の舞台となるのが、食材の細胞膜です。

外の液体に塩や砂糖が多いと、細胞の中の水は外へ出ようとし、

逆に外が薄いと、水は中へ戻ろうとします。

台所で行うさまざまな操作――塩もみ、砂糖漬け、煮込み、マリネ――は、

じつはこの“水の出入り”を利用しているのです。

たとえば、野菜の塩もみは単なる水抜きではありません。

外側の塩濃度が高くなると、細胞から水がにじみ出て苦味や青臭さが減ります。

同時に、細胞膜がやわらかくなり、噛んだときの歯ごたえがほどよく残ります。

水を引き出すことで、野菜の味が引き締まり、香りが立つのです。

果物を砂糖に漬けると、はじめに水が外へ出てシロップができ、

やがてその一部が果実の中へゆっくり戻っていきます。

この「水の行き来」が、果物をしっとりとした食感に変え、

甘みや香りをなじませます。

水が動くたびに、果物の内と外で、味と香りが再び組み直されていくのです。

煮物やマリネのように味をしみこませる調理でも、

加熱や時間の経過によって細胞膜がゆるみ、味がしみ込みやすい状態になります。

外の調味液が内側へ入り込むのです。

味のしみ方は、塩分・糖分の濃度、温度、時間の組み合わせによって変わります。

料理人はこの加減を直感的に見極め、“水の動き”を操っているのです。

また、塩をまぶしたキャベツがしゃきっとし、

砂糖をまぶした果物がしんなりするのも、

水の移動によって細胞の中の張りの力(ターゴル圧)が変わるためです。

細胞が水で満たされていれば張りがあり、

水が抜ければしなやかでやわらかい食感になります。

水が動くことで、食材の表情は大きく変わります。

おいしさとは、単に調味料の配合だけでなく、

水の出入りをどう設計するかでも決まります。

水を抜けば素材が締まり、水を入れれば味がなじむ――

この繊細な調整こそ、台所に受け継がれてきた“水の技術”なのです。

4. 塩が教えてくれる ― 水を感じる台所の知恵

塩は、料理の中で最も身近な“科学の素材”かもしれません。

ふだん何気なく振るそのひとつまみが、水の流れを変え、味と食感を左右しています。

きゅうりに塩をふると水が出て、魚に塩をすると身が引き締まる。

果物を砂糖に漬けるとシロップが上がる――これらはすべて、浸透圧という自然の力によるものです。

水は濃度の低いほうから高いほうへと移動します。

塩や糖の多い場所は、言わば“水を引き寄せる場所”。

台所では、この力を日々の料理に生かしてきました。

たとえば、野菜の塩もみは単なる“水抜き”ではありません。

外の塩濃度が高くなると、細胞の中の水が外へにじみ出ていき、

同時に苦味や青臭さも抜けていきます。

その結果、食感はほどよく引き締まり、香りが際立ちます。

逆に、煮物やマリネでは“水を入れる”方向に働かせます。

加熱や時間の経過で細胞膜がゆるみ、外の調味液が内側へと染みこんでいくのです。

塩や糖の濃度、温度、時間――その加減を見極めることが、

味のしみ方や食感の決め手になります。

プロは、この加減を直感的に見極め、“水の動き”を操っています。

塩はまた、「いつ振るか」によっても料理を変えます。

たとえば焼く直前に塩をすれば、表面にうま味を閉じ込めてジューシーに。

少し時間をおいてなじませれば、味が全体に広がり、

身がしっとりとした仕上がりになります。

つまり、塩をふるという行為は、水の出入りを設計することなのです。

この“水の設計”を感じ取る感覚こそ、台所の知恵です。

昔の人は科学の理屈を知らなくても、塩や砂糖で水を動かす方法を体で覚えていました。

水を抜いて旨みを凝縮させ、時に戻してやわらかくする――

その積み重ねが、日本の家庭料理の味を育ててきたのです。

料理とは、火だけでなく、水をどう扱うかの技術でもあります。

塩は、水の動きを整える大切な役割を担っています。

ひとつまみの塩が、みずみずしさを引き締め、

おいしさを長く保つための小さな科学を教えてくれます。

💡 次回予告

次回は、この「水の動き」が食の安全や保存性にどのように関わるのかを取り上げます。

冷蔵・冷凍・乾燥といった保存技術を通して、水と時間の関係を科学的に見ていきます。

参考資料

- Blahovec, J. (2007). Role of water content in food and product texture. International Agrophysics, 21(1), 1–12.

- 畑江 敬子(2020)「食べものの“水分”を考える ― みずみずしさと保存性のあいだ」『水の文化』第52号, pp. 12–17. ミツカン水の文化センター.

https://www.mizu.gr.jp/kikanshi/no52/03.html