身近な飲料の砂糖量を換算する — 成分表示を手がかりに

1. はじめに:WHOの砂糖摂取基準と現代の摂取量

ここしばらく小麦粉をテーマに、衣の違いやグルテンのはたらきを見てきましたが、今回からまた砂糖を話題にします。

まだ暑い日が続いています。水分補給のとき、皆さんは何を選びますか? 炭酸飲料、スポーツドリンク、エナジードリンク、果汁飲料、無糖のお茶や炭酸水・・・。

似たように甘く感じても、「砂糖がどれだけ入っているか」は製品によって大きく異なります。

本コラムでは、まず目安となる仮定をおいたうえで、清涼飲料のラベルの数字から砂糖の量を換算して把握する方法を紹介します。手順はシンプルです。

- 栄養成分表示の数値から、糖の総量(g)を近似的に算出する

- それを角砂糖(1個=3 g)に置き換えて直感的に理解する

清涼飲料水では、概ね、炭水化物 ≒ 糖とみなす近似で量を推定できます。例外や注意点は次章で説明します。

あわせて、なぜ日本では“糖類”より炭水化物を見ることが多いのかという制度の背景(日本・EU・米国・ Codex※の方針の違い)についても、後半で簡潔に紹介します。

※Codex(コーデックス委員会):国際的な食品規格を定める機関

2. ラベルの数字をどう読むか:成分表示の「見る順番」

清涼飲料水の裏側を見ると必ず栄養成分表示があります。

これは「食品表示法」に基づき、熱量・たんぱく質・脂質・炭水化物・食塩相当量の5項目が原則として義務化されているためです。

一方で、「糖質」や「糖類」は任意表示であり、清涼飲料の多くでは書かれていません。そのため、炭水化物の値を“糖の量の目安”とみなすのが実務的なアプローチになります(※例外は後述)。

見る順番(基本ルール)

① 単位を確認する

- 「100 mL当たり」か「1本当たり」かを見極める

② 項目を選ぶ

- 「糖類」があれば最優先

- 「糖質・食物繊維」があれば糖質を使用

- 無ければ「炭水化物」を糖と近似

③ 総量を計算する

- 表示値 × 内容量(mL)/100 = 総g

④ 角砂糖に換算する

- 総g ÷ 3 = 角砂糖の個数

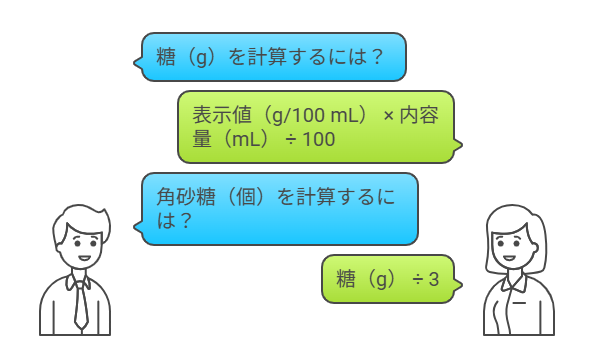

近似式:

- 糖(g) ≈ 表示値(g/100 mL) × 内容量(mL) ÷ 100

- 角砂糖(個) ≈ 糖(g) ÷ 3

パターンA:100 mL当たり表示(500 mLペットボトル)

- 栄養成分表示(100 mL当たり):炭水化物 10.8 g

- 内容量:500 mL

計算:10.8 × 5 = 54 g

角砂糖換算:54 ÷ 3 = 約18個

パターンB:1本(1缶350 mL)当たり表示

- 栄養成分表示(1本当たり):糖類 40 g

- 内容量:350 mL

計算:そのまま 40 g

角砂糖換算:40÷ 3 = 約13個

注意点(例外ケース)

- 食物繊維入り飲料:炭水化物の中に食物繊維が多いと、炭水化物≒糖は成り立たない

- 糖アルコール入り:エリスリトールなどが炭水化物に含まれるとズレが生じる

- 乳飲料(ラテなど):乳糖を糖として含む(角砂糖換算は可能だが“種類”は別途考慮)

👉 本稿で紹介した換算は、清涼飲料では「炭水化物≒糖」とみなせることが多いための便宜的な近似です。実際には例外もあるため、あくまで目安としてご覧ください。

3. WHOの推奨と「1本で超える」ケース

糖の量を角砂糖換算できたら、それを健康指標と照らしてみることが大切です。以前のコラム(2025年4月29日号『砂糖の健康リスクとは?』)で紹介したとおり、国際的に参照されるのがWHO(世界保健機関)の「自由糖摂取に関する推奨」です。

WHOの推奨

- 自由糖の摂取は、1日の総エネルギー摂取量の10%未満(さらに望ましいのは5%未満)

- 成人2,000 kcal/日を目安とすると、

- 上限:約 50 g/日(角砂糖約16個分)

- 理想:約 25 g/日(角砂糖約8個分)

換算した例と比べると

- パターンAの例(100 mLあたり炭水化物10.8 g、内容量500 mL)

→ 総量 54 g ≒ 角砂糖 18個

これは、1本だけでWHOの上限(50 g)を超える計算になります。

つまり「喉の渇きを癒やすつもりで飲んだ1本が、その日の基準をすでにオーバーしてしまう」ケースが現実に存在するのです。

注意したいポイント

- 子どもや小柄な方は必要エネルギーが少ないため、許容量はさらに低くなる

- 毎日の習慣として甘い飲料を取り続けると、肥満や代謝異常のリスクが高まる

- 「ゼロ」や「低糖」表示に安心して摂りすぎると、意図せず糖を取りすぎる可能性も

制度面とのつながり

WHOの推奨に比べ、日本では「糖」の表示が任意であり、まず「炭水化物」を手がかりに推定する必要があります。

一方で、米国やEUでは糖の表示が義務化されているため、ラベルを見れば誰でも基準と比較できます。さらに、国際的な食品規格を定める Codexでは、糖に関する強調表示を行う場合には「総糖類(total sugars)」の併記を求めています。日本の制度はこの考え方を参照しつつも、義務ではなく任意表示にとどまっている点が特徴です。

この違いは以前のコラム(2025年5月13日号『砂糖の取り扱いは国によってどう違う?』)で詳しく紹介しました。ここでは繰り返しませんが、**「日本では量が見えにくい → 自分で換算して把握することが大切」**という点を改めて意識していただければと思います。

4. 原材料名から“どの糖?”を読み解くヒント

栄養成分表示で「どれだけ入っているか」を確認したら、次に注目したいのが原材料名です。ここには「どんな種類の糖が使われているのか」が具体的に記されています。

同じ糖量でも、砂糖中心なのか、異性化糖中心なのか、自然由来の甘味料なのかによって、味わいや体内での吸収特性、さらには健康への影響の受け止め方も変わってきます。

① 記載順の意味

- 原材料名は使用量の多い順に記載されます。

- 甘味料が冒頭付近にあれば、それだけ糖の比重が大きい設計と考えられます。

② よく出てくる糖の名称と特徴

- 砂糖:甘味+コク。加熱するとカラメル化で香ばしさや色を付与。

- 果糖ぶどう糖液糖/ぶどう糖果糖液糖(異性化糖):冷たい状態でも甘味が感じやすく、清涼飲料に多用。

- ぶどう糖/果糖:即効性のある甘味。血糖値への影響も早い。

- 水あめ:粘度や舌ざわりを調整。

- はちみつ/濃縮果汁:自然由来でもWHOのいう「自由糖」に含まれる。

- 糖アルコール(エリスリトール等):甘味はあるが“糖類”には含まれない(エネルギーもほぼゼロ)。

- 人工甘味料(アセスルファムK、スクラロース等):極めて少量で強い甘味を出す。

③ 実務での読み方

- 成分表示で「量」を把握(例:角砂糖換算で18個相当)。

- 原材料名で「種類」を把握(例:異性化糖中心か、砂糖中心か)。

- 「量」と「種類」を合わせて見れば、同じ糖量でも“中身”の違いが見えてきます。

原材料名には「どれだけ」ではなく「どんな糖か」が隠されています。成分表示と合わせて読むことで、糖の量 × 糖の種類の両面から飲料を理解できるようになります。こうした視点は、これからも引き続き取り上げていく「異性化糖と砂糖の違い」を考えるうえで、大切なステップになります。

5. 今日からできる“3つの工夫”(実践編)

砂糖の過剰摂取は、肥満、糖尿病、心血管疾患など多くの健康リスクを引き起こします。WHOが推奨する理想は1日25g(角砂糖約8個分)、上限は1日50g(角砂糖約16個分)です。この目安を意識しながら、自分の砂糖摂取量を見直してみましょう。

砂糖の豊かな風味を楽しみつつ、健康リスクを最小限に抑えるために、次のような工夫が役立ちます。

① 数値で選ぶ

- まず単位(100mL当たり or 1本当たり)を確認

- 糖類の数値があればそれを採用/無ければ糖質→無ければ炭水化物で近似

② 量で調整

- 小容量を選ぶ、家族や友人とシェア、氷で割るなどで総グラム数をコントロール

③ 置き換える

- 甘い飲料の合間に無糖のお茶・炭酸水をはさむ

- 運動直後以外は喉の渇きに甘い飲料を常用にしない習慣づくり

- 砂糖の代わりにバナナ、りんご、はちみつなど自然な甘味を活用する

💡小ワザ:ラベル活用術

ちょっとした工夫で、日常的に砂糖の量を意識しやすくなります。たとえば次の方法です。

- 飲料のラベルをスマホで撮っておく

- 帰宅後に 角砂糖個数 = 糖の量 ÷ 3 をメモ化

- 「自分のいつもの1本 = 角砂糖◯個分」と把握しておけば、外出先で迷わない

6. まとめ

ここまで見てきたように、清涼飲料のラベルを少し工夫して読むだけで、自分が摂っている砂糖の「量」と「種類」をおおよそ把握できるようになります。難しい計算は不要で、角砂糖に換算するだけでも直感的に理解でき、日常の選択に役立ちます。

- 量の見える化:栄養成分表示から、総量(g)→角砂糖(個)に換算すれば、直感的に把握できる

- 基準との比較:1本で上限に近づくケースは珍しくない。数値で選ぶ・量で調整・置き換えるで日常管理

- 種類の違い:砂糖/異性化糖/果汁/はちみつ/甘味料等による味わいや体内での吸収特性などの違いを理解する

といった工夫を重ね、砂糖と賢くつきあう生活を心がけましょう。

次回は、異性化糖と砂糖の違いを科学的に整理します。

それぞれの性質や用途の違いを理解することは、飲料や食品をより主体的に選ぶための重要な視点となります。

参考資料

- 世界保健機関(WHO)(2015). 「Guideline: Sugars intake for adults and children」https://www.who.int/publications/i/item/9789241549028

- 消費者庁. 食品表示法に基づく栄養成分表示の制度. https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/nutrient_declearation/

- 東京都. 栄養成分表示ハンドブック. https://www.hokeniryo1.metro.tokyo.lg.jp/shokuhin/hyouji/kyouzai/files/eiyouseibun_handbook.pdf