果糖の摂りすぎは体によくない?―“避ける前に知っておきたい”科学の話

1. はじめに―「果物は糖が多いから控えるべき」って本当?

これまでのコラムでは、「砂糖」「異性化糖」「ブドウ糖」など、いわゆる糖類の化学的性質と使われ方を取り上げてきました。

たとえば、白砂糖(ショ糖)はブドウ糖と果糖が結合した二糖類であり、料理やお菓子作りに欠かせない甘味料です。

また、清涼飲料水などに多く使われる異性化糖は、ブドウ糖と果糖が“バラバラの形”で混ざった液体の甘味料であり、ショ糖とは吸収の速さや代謝の経路が異なります。

ブドウ糖は血糖としてなじみがありますが、果糖は少し印象の薄い存在かもしれません。

果糖という名前は、果物に多く含まれることから名付けられたもので、果物の自然な甘さを生み出す糖です。

ところが近年、「果糖は体によくない」「果物は糖が多いから控えたほうがいい」といった声を耳にするようになりました。

健康を意識する人ほど、ジュースだけでなく果物まで避けてしまう傾向も見られます。

果糖の摂りすぎは本当に体によくないのでしょうか。

今回は、砂糖や異性化糖との関係をふまえながら、果糖の正体と体での働きを科学的に見ていきます。

2. 果糖とは何か― ブドウ糖とは代謝も働きも異なる“もう一つの単糖類”

果糖は、ブドウ糖と同じ単糖類に分類されます。

単糖類とは、これ以上分解できない“糖の最小単位”で、私たちが食べる糖質のもっとも基本的なかたちです。

どちらも甘さを感じる糖ですが、分子の形や体の中での使われ方が少し異なります。

その名のとおり、**果物に多く含まれていることから「果糖」**と呼ばれています。

リンゴ、ぶどう、柿、はちみつなど、自然の甘さを感じる食品にはこの果糖が多く含まれています。

ブドウ糖は、体のすみずみでエネルギー源(血糖)として使われる糖です。

一方、果糖は主に肝臓で代謝され、ブドウ糖とは異なる経路を通ります。

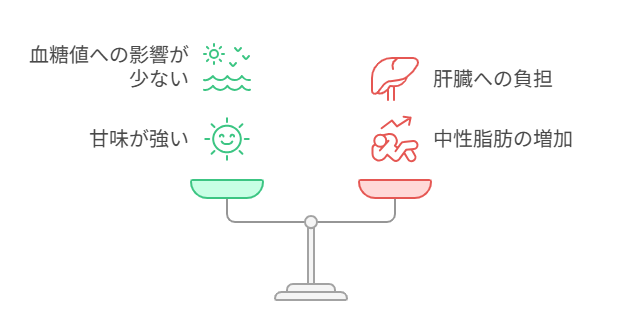

このため、血糖値を上げにくい特徴がありますが、摂りすぎると肝臓に負担をかけたり、中性脂肪が増えることもあります。

また、異性化糖に含まれる果糖は“遊離した状態”で存在し、吸収が速くなります。

朝食の「しぼりたて野菜果物ジュース」も、果物をそのまま食べる場合より吸収が早いことが知られています。

手軽に栄養をとれる利点もありますが、果糖の“とり方の違い”が体への影響を変えることを知っておくことが大切です。

果糖はブドウ糖よりも甘味が強く、冷たい状態でも甘さを感じやすい性質をもちます。

少量でも十分な甘さが出せるため、使い方によっては砂糖を減らす工夫にもつながります。

果糖は、体の中でブドウ糖とは異なる経路をたどる“もう一つの単糖類”です。

次章では、その代謝のしくみと健康への影響を、より具体的に見ていきましょう。

果糖のメリットとデメリット

3. 果糖はどこに含まれている?― 果物の甘さと異性化糖の甘さのちがい

果糖というと果物を思い浮かべますが、私たちは果物以外からも多くの果糖をとっています。

その供給源と存在のかたちの違いを知ることが大切です。

果糖は、リンゴ、ブドウ、バナナ、カキ、はちみつなどに自然に含まれています。

これらの果糖は細胞の中に閉じ込められた「組み込み糖」として存在し、

食物繊維やビタミンとともにゆっくり吸収されます。

一方、清涼飲料水や果汁飲料では、果糖とブドウ糖が“遊離した状態”で溶けています。

異性化糖はその代表で、吸収が速く、肝臓への負担が大きくなりやすい糖です。

「飲む甘さ」は手軽で便利ですが、つい飲みすぎてしまう落とし穴もあります。

同じ果糖でも、果物の果糖と異性化糖の果糖では、体への影響がまったく異なります。

| 項目 | 果物の果糖 | 異性化糖の果糖 |

|---|---|---|

| 存在形態 | 食物細胞内 | 液中で遊離 |

| 吸収速度 | ゆるやか | 速い |

| 一緒にとる成分 | 食物繊維、ビタミン、抗酸化物質 | ほとんどなし |

| 満足感 | 高い(よく噛むので) | 低い(液体なので) |

| 典型的な食品 | 果物、はちみつ | 清涼飲料水、加工食品 |

果糖の摂取そのものよりも、どんな形で、どんな食品からとるかが、健康への影響を大きく左右します。

形の違いが、体への違いを生む――。

果糖を考えるときは、まずその“かたち”に目を向けることが大切です。

4. 『果糖=悪者説』はどこから来た?― 科学的根拠をたどる

1970年代、アメリカでは清涼飲料の甘味料が砂糖(ショ糖)から高果糖液糖へと切り替わりました。

同じ時期に肥満や脂肪肝の増加が問題となり、

「果糖がその原因ではないか」と注目されるようになります。

動物実験では、高濃度の果糖を与えた動物で、肝臓に脂肪がたまりやすく、インスリン抵抗性が生じることが報告されました。

これらの結果が、「果糖は危険」という印象を強めるきっかけになりました。

しかし、これらの実験では人が通常摂取する量をはるかに超える果糖の量が動物に与えられていました。

また、果物に含まれる果糖と、異性化糖の果糖を区別しないまま議論されたことが、

『果糖=悪者』という誤解を広げる原因となりました。

近年の研究では、果糖そのものよりも摂取量と摂取のかたちが問題であることが明らかになっています。

特に、液体として多く摂取する場合は吸収が速く、エネルギー過剰になりやすいため、

肥満や肝脂肪のリスクを高めることが分かっています。

果糖の議論を理解するには、「どれだけ」と「どのように」という二つの視点が欠かせません。

5. 果物の果糖はむしろ体によい?― 食物繊維と抗酸化成分の力

果物の果糖は、細胞内に閉じ込められて存在します。

吸収がゆるやかで、血糖値の上昇も穏やかです。

同時に含まれる食物繊維が糖の吸収をさらに緩やかにし、腸内環境を整える働きをします。

食物繊維は糖の吸収をゆるやかにするだけでなく、インスリンの急上昇を防ぐ役割も持っています。

また、腸内で善玉菌のエサとなり、腸内環境を整えることで代謝や免疫にも良い影響を与えます。

食物繊維を多く含む果物の代表例としては、リンゴ、ミカン、キウイ、カキなどが挙げられます。

これらは果糖とともに、腸内環境を整えながら全身の健康を支える食品です。

さらに果物には、ビタミンCやポリフェノールなどの抗酸化成分も豊富です。

これらは果糖の代謝で生じるわずかな酸化ストレスを和らげ、細胞を守ります。

ベリー類やぶどう、柑橘類はその代表で、日常的に取り入れやすい抗酸化食品です。

疫学研究では、果物の摂取量が多い人ほど、心血管疾患や2型糖尿病の発症リスクが低い傾向が報告されています。

WHOは、「果物に含まれる糖は制限対象外」としています。

果糖を避けるより、自然のバランスの中で上手にとることが健康につながります。

6. まとめ― “どの果糖をどのように摂るか”が鍵

果糖は『悪者』でも『完全な善者』でもありません。

同じ果糖でも、どんな形で、どのくらい摂るかによって体への影響が変わります。

果物に含まれる果糖はゆっくり吸収され、体にやさしく働きます。

一方、清涼飲料水や加工食品に含まれる果糖は吸収が速く、摂りすぎに注意が必要です。

しぼりたてジュースよりは丸ごとの果物を、清涼飲料水よりは水やお茶を。

そんな小さな選択の積み重ねが、健康を守ります。

果糖は、私たちの暮らしの中に自然に存在する甘味です。

避けるよりも、どう付き合うかを知ること――

それが、科学が教えてくれる、やさしい食の知恵なのかもしれません。

参考資料

- World Health Organization (WHO). (2015). Guideline: Sugars intake for adults and children. Geneva: WHO.

https://www.who.int/publications/i/item/9789241549028 - Bray GA, Nielsen SJ, Popkin BM. (2004). Consumption of high-fructose corn syrup in beverages may play a role in the epidemic of obesity. Am J Clin Nutr, 79(4), 537–543.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15051594/ - Tappy, L. & Lê, K.-A. (2010). Metabolic effects of fructose and the worldwide increase in obesity. Physiological Reviews, 90(1), 23–46.

https://journals.physiology.org/doi/full/10.1152/physrev.00019.2009?rfr_dat=cr_pub++0pubmed&url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori%3Arid%3Acrossref.org