グルテンの科学─“こねる”ことで変わる食感のしくみ

1. はじめに:小麦粉と食感のカギを握る“グルテン”とは?

2025年6月10日号のコラムでは、「薄力粉・中力粉・強力粉」の違いや、それぞれに適した料理を紹介しました。

その中で登場したのが、小麦粉の食感を左右する重要な要素─「グルテン」です。

たとえば、パンはふんわり、うどんはコシがあり、ケーキはサクサク。

同じ小麦粉を使っているのに、なぜこんなに食感が異なるのでしょうか?

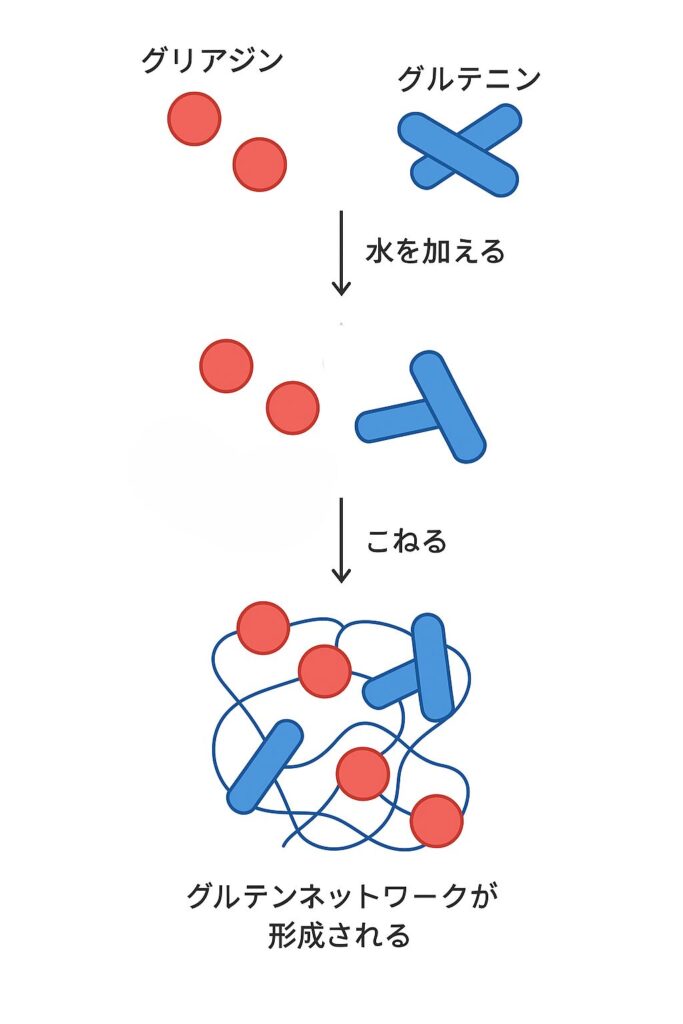

その答えは、小麦粉に含まれる2種類のタンパク質にあります。

- グルテニン:弾力やコシを与える

- グリアジン:粘りとしなやかさを与える

この2つのタンパク質が、水と結びつき、こねるという工程を経て絡み合うことで、

網目状のグルテンネットワークが形成されます。

この構造こそが、パンのモチモチ感やうどんのコシ、ケーキのふんわり感を生み出しているのです。

今回は、この「グルテン」がどのようにしてできるのか、そしてなぜ料理ごとに異なる食感を生み出せるのかを、

科学的な視点からやさしく解説していきます。

2. 小麦粉の種類とグルテンの量

小麦粉に含まれるタンパク質の量は、形成されるグルテンの量と強さに直結します。

その違いは、パンやケーキ、うどんなど、それぞれの料理に求められる食感の違いに大きく関わっています。

前回のコラムでは、家庭でよく使われる「強力粉・中力粉・薄力粉」の3種類に絞って紹介しましたが、今回はそれに加えて「準強力粉(セミハード系)」も取り上げます。

準強力粉は、フランスパンなどのハード系パン、中華麺によく使われます。強力粉と中力粉の中間にあたる性質を持ち、グルテンの強さや食感の調整において重要な役割を果たしています。

以下の表は、4種類の小麦粉について、タンパク質量やグルテンの性質、仕上がりの食感、向いている料理の例をまとめたものです。

表1 小麦粉の種類

| 小麦粉の種類 | タンパク質量 | グルテンの量と強さ | 食感の特徴 | 向いている料理 |

| 強力粉 | 約11〜14% | 多くて強い | モチモチ | パン、ピザ、ベーグル |

| 準強力粉 | 約10.5〜12.5% | やや多く、ほどよく強い | 歯切れがよく、噛みごたえあり | フランスパン、バゲット、ハード系パン、中華麺 |

| 中力粉 | 約9〜11% | 中程度 | ほどよいコシ | うどん、餃子の皮、お好み焼き |

| 薄力粉 | 約6〜9% | 少なくて弱い | サクサク | ケーキ、クッキー、天ぷら、カステラ |

小麦粉に含まれるタンパク質の量は、形成されるグルテンの量と強さを決定づけます。

そしてこの違いこそが、パンやケーキ、うどんなどの粉もの料理における食感の差の土台となっているのです。

3. こねると何が起きる?─グルテン形成メカニズム

小麦粉に水を加えてこねると、粉と水がすぐにはなじまず、手にくっついて扱いにくい状態から始まります。けれども、指先で根気よくこねていくうちに、粉がまとまり、「小麦粉生地(ドウ)」と呼ばれる塊になります。さらにこね続けると、表面に照りが出てきて、しっとりとした弾力ある質感に変わっていきます。

これは、小麦粉に含まれる2つの主なタンパク質――グリアジンとグルテニンが水を吸って膨らみ、互いに結びつき始めることで、グルテンと呼ばれるネットワークが形成されていく過程です。グルテン形成は、以下の3段階を経て進みます。

- 水和:小麦粉中のタンパク質が水を吸収して膨らむ

- 結合:グルテニン(弾力)とグリアジン(伸び)が水の中で出会い、結びつき始める

- ネットワーク構築:こねることでタンパク質同士が絡み合い、網目状の構造が強化される

この「こね」の作業は、単に材料を混ぜるだけでは得られないグルテンネットワークの構築に不可欠です。特に第3段階では、グルテニンが強い弾性で構造を引き締め、グリアジンが粘り気を与えて接着剤のような働きをすることで、しなやかで弾力ある構造体が生まれます。

このようにしてできたグルテンネットワークは、パンや麺類に含まれるガスや水分を保持する「しなやかな膜」のような役割を果たします。

その結果、パンはふんわりとふくらみ、うどんにはコシが生まれ、モチモチとした食感が実現するのです。

4. 料理別グルテンの扱い方

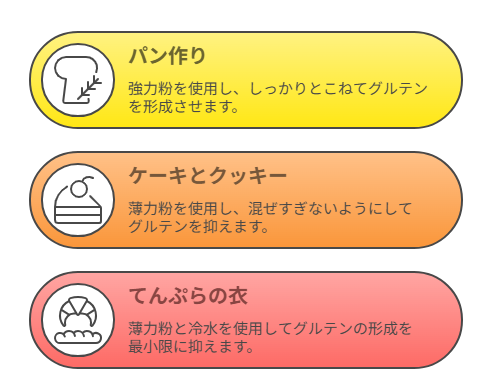

グルテンは、ただ多ければよい、強ければよいというものではありません。

料理ごとに求められる食感や仕上がりに応じて、「育てる」か「抑える」か、つまりどれだけグルテンを形成・発達させるかを調整することが、美味しさの決め手になります。

ここでは、いくつかの代表的な料理を例に、グルテンの使い分けの実際を見てみましょう。

🍞 パン(グルテンを育てる)

- 強力粉+しっかりこねる

- グルテンネットワークがCO₂を保持 → ふくらむ

- モチモチ・弾力ある食感

パン作りでは、弾力のあるしっかりしたグルテン構造が必要です。

これは、イーストの発酵で発生するガスを生地の中に閉じ込め、ふんわり膨らんだパンを作るためです。

🍰 ケーキ/クッキー(グルテンを抑える)

- 薄力粉+混ぜすぎない

- 油脂・砂糖で結合を妨げる

- ふんわり・サクサク食感

ケーキやクッキーでは、グルテンをできるだけ発達させないことが重要です。

混ぜすぎず、バターや砂糖でグルテンの結合を妨げることで、軽くてやわらかな食感を実現します。

🍤 てんぷらの衣(カラッと仕上げる)

- 薄力粉+冷水+混ぜすぎない

- グルテンの形成を最小限に抑える

- カラッと軽い仕上がりに

てんぷらの衣も、グルテンを控えめにする代表的な料理です。

冷水を使うのは、グルテン形成を遅らせるためであり、粉をあまり練らずにさっと混ぜることで、カラッとした仕上がりにつながります。

5. グルテンの強度を調整する要素

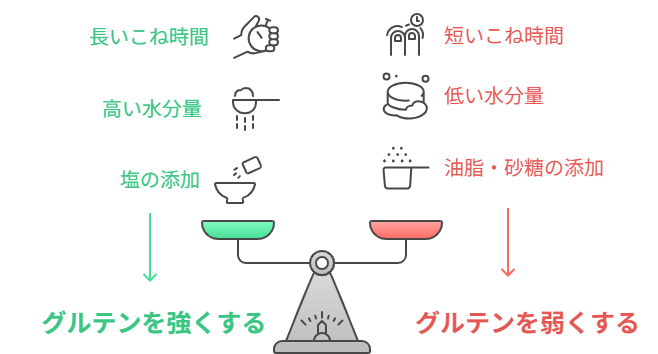

グルテンは、小麦粉そのものの性質だけで決まるわけではありません。

こね方や加える水分、塩や油脂などの材料のバランスによって、グルテンの形成や強さをコントロールすることができます。

たとえば、塩にはグルテンの結びつきを引き締めて安定させる働きがあり、生地に弾力やコシを与えるのに役立ちます。一方で、油脂や砂糖はグルテンの形成を妨げ、弾力よりもサクサク・ホロホロと崩れる軽い食感に仕上げる効果があります。

料理に合わせた、ちょうどよい食感を引き出すために、意識したい4つの要素を下図に示します。

料理によって必要な食感や仕上がりは異なります。ここでは、代表的な料理に最適な小麦粉の選び方を、具体的にご紹介します。

これらの要素をうまく調整することで、パンはふっくら、クッキーはサクサク、てんぷらはカラッと仕上がり、

求める食感に近づけることができます。

家庭での調理でも、ちょっとした工夫で仕上がりが大きく変わる―それがグルテンの面白さです。

6. まとめ:グルテンを知れば、料理の仕上がりが変わる

グルテンの性質と調整法を理解すると、料理ごとに最適な食感を引き出すコツが見えてきます。

ここで、今回の内容を振り返っておきましょう。

- グルテンは、水+こねで生まれるネットワーク構造

- 小麦粉の種類によるタンパク質量が、グルテン量と食感差を決定

- パンはグルテンを強化し、ケーキは抑制して理想の食感を得る

- 材料と工程を調整すれば、家庭でも食感を自在にコントロールできる

グルテンは、シンプルな素材から生まれる「目に見えない構造体」です。

だからこそ、その仕組みを少しだけ意識するだけで、料理の完成度がぐっと上がります。

次回の料理で、ぜひ“グルテンの科学”を活かしてみてください。

参考資料

- 農林水産省(2022)「麦の参考資料」

https://www.maff.go.jp/j/seisan/boueki/mugi_zyukyuu/attach/pdf/index-142.pdf - 一般財団法人 製粉振興会(2022)「小麦粉の魅力」

https://www.seifun.or.jp/ - 長 尾 精 一(1989)「小 麦粉 の知識(1)ーグルテンが小麦粉のいのちー」調理科学 Vo1, 43-47.

https://www.jstage.jst.go.jp/article/cookeryscience1968/22/2/22_125/_pdf/-char/ja