うま味を知る最初の一歩 ― グルタミン酸の基礎と誤解

1. はじめに― うま味の中心にある成分をもう一度見る

前回のコラム(2025年11月25日号)では、日本が世界に広めた味覚「うま味」を取り上げ、その仕組みや相乗効果が料理のおいしさをどう支えているのかを紹介しました。

今回は、そのうま味の中心にある グルタミン酸 に視点を戻し、もう少し丁寧に見ていきたいと思います。

1908年、池田菊苗博士が昆布出汁を分析し、その独特の味がグルタミン酸に由来することを突き止めたことが、“UMAMI” が世界的に研究される味覚へと発展する大きな礎となりました。

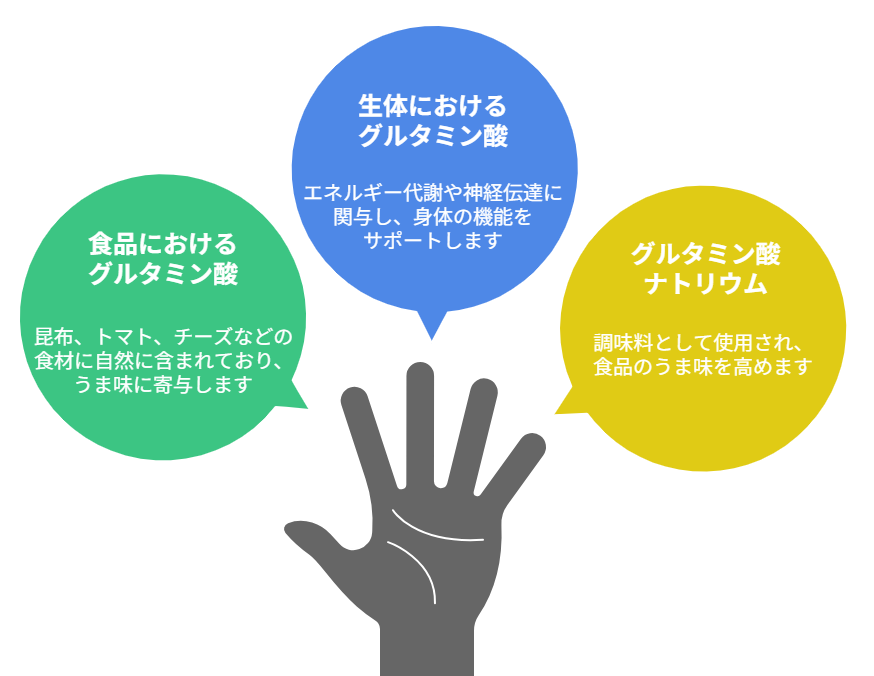

グルタミン酸は食品の中でうま味の土台をつくる一方、体内ではまた違った顔を見せます。タンパク質を構成する基本単位であり、脳では興奮性神経伝達物質として働き、さらに代謝の要としても利用される─このように、生体にとっても幅広く重要な役割を担うアミノ酸です

一方で、調味料として利用されるグルタミン酸ナトリウム(MSG)※1については、食文化や歴史の中でいくつかの誤解が生まれ、“なんとなく良くないもの”という印象が今も残っています。砂糖の議論と同じように、「科学的な姿」と「印象」の間にギャップが生まれやすい成分といえるでしょう。

※1 グルタミン酸ナトリウム(MSG:Monosodium Glutamate)

グルタミン酸ナトリウムは、グルタミン酸を調味に使いやすい形にしたもので、現在は糖質を原料にした発酵法で製造されています。昆布やトマトなどに含まれる“遊離グルタミン酸”と同じように働き、うま味を感じさせる成分です。

そこで今回のコラムでは、安全性や制度論を一気に深掘りするのではなく、まずは

- グルタミン酸とはどんな成分なのか

- どの食品に含まれているのか

- どのようにして「うま味」を生み出すのか

といった、“入り口”となる基本事項を整理していきたいと思います。

2. グルタミン酸とは何か ― 食品と身体をつなぐ“とても身近なアミノ酸”

グルタミン酸はうま味の中心となる成分ですが、それは私たちの身体をつくる20種類のアミノ酸のひとつです。アミノ酸はタンパク質の材料であり、筋肉や臓器だけでなく、酵素やホルモンなど生命活動を支える多くの働きの基盤になります。その中でもグルタミン酸は、多くの場面で使われるアミノ酸で、代謝・神経・構造など幅広い領域に関わっています。

食品に目を向けると、昆布はもちろん、トマト、玉ねぎ、白菜、キャベツ、チーズ、味噌など、日常的に口にする多くの食材に自然に含まれています。昆布出汁のやわらかな広がり、トマトソースのコク、チーズの深み─こうした「おいしさの芯」を形づくっているのが、まさにグルタミン酸です。

一方、生体の中でのグルタミン酸はまた別の役割を担います。タンパク質の材料であるだけでなく、エネルギー代謝に利用され、脳では主要な興奮性神経伝達物質として働くなど、身体の多くの反応に深く関わります。

そして忘れてはいけないのは、食品に含まれるグルタミン酸も、昆布から取り出したグルタミン酸も、調味料として使われるグルタミン酸ナトリウムも、いずれも同じ化学構造をもつ“ひとつのアミノ酸”であるという点です。つまり、「天然か人工か」という区別は化学的な差ではなく、あくまで製法や背景の違いにすぎません。

グルタミン酸は「食品のおいしさ」と「身体のしくみ」の両方に深く関わる、基本的で重要なアミノ酸です。その全体像を知ることで、うま味の世界がより立体的に見えてくるはずです。

3. なぜ悪いイメージが生まれたのか ― “科学ではなく印象”が残った歴史

グルタミン酸そのものは、食品にも体内にも自然に存在するアミノ酸です。それでも「体に良くないのでは」という印象が今も残っています。この背景にあるのは、科学的な根拠よりも、人々に強く刻まれた印象のほうでした。

発端は1969年、アメリカの医学誌に掲載された短い手記です。

「中華料理を食べると頭痛やしびれが出る」という医師自身の体験を書いたもので、のちに“中華料理店症候群(Chinese Restaurant Syndrome)”と呼ばれることになります。

本来は個人の感想にすぎなかったものの、メディアが大きく取り上げたことで、

「中華料理=化学調味料=体に悪い」

という分かりやすい図式が一気に広まり、グルタミン酸に対する漠然とした不安が社会に定着しました。

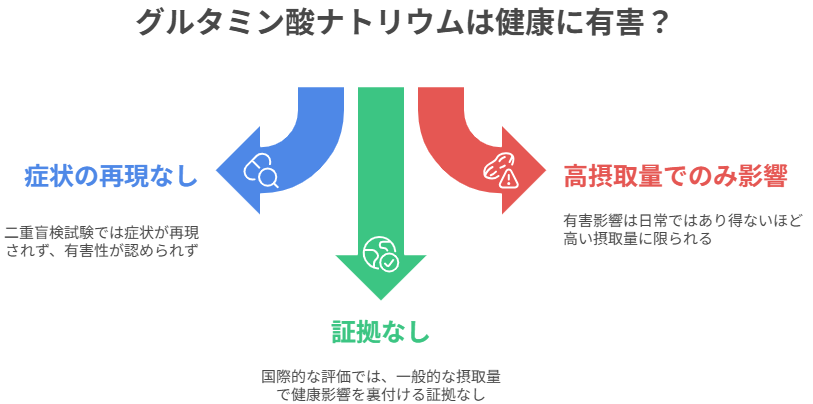

しかし、その後に行われたグルタミン酸ナトリウムを用いた研究は、こうした印象とは異なる結果が示しています。

二重盲検試験では症状が再現されず、グルタミン酸ナトリウムだけを摂取しても影響が見られない例がほとんどで、反応が出るのは特定の体質や日常ではまずあり得ないほど高い摂取量に限られることが明らかになっています。国際的な評価でも、一般的な摂取量で健康影響を裏付ける決定的な証拠はありません。

それでもイメージが消えにくいのは、科学よりも“印象のほうが強く残りやすい”ためでしょう。

たとえば「白砂糖は漂白されている」といった俗説が長く語り継がれてしまうのと同じで、グルタミン酸についても、初期に作られた印象だけが独り歩きしてしまったといえます。

こうして生まれたのは、誤解そのものよりも、科学とイメージのあいだにできてしまった“距離”です。

次章では、グルタミン酸が本来どのような役割を担っているのかを、あらためて整理していきます。

4. グルタミン酸はなぜ大事なのか ― うま味は“栄養のサイン”

では、なぜ人間はグルタミン酸を「おいしい」と感じるのでしょうか。

その理由は、うま味が 栄養シグナルとして働く味覚 だからです。

甘味は「糖がある」という合図、

塩味は「電解質がある」という合図。

そしてうま味は、

「アミノ酸や核酸がある」=タンパク質がある

という大切なメッセージを脳に伝えています。

舌には、

- グルタミン酸を受け取る mGluR4

- イノシン酸やグアニル酸を受け取る T1R1/T1R3

といった受容体が備わっており、これらが協力し合うことで“うま味の相乗効果”が生まれます。

この仕組みは、生物としてとても合理的です。

必要な栄養ほど心地よく感じるようになっている─

うま味はその典型だと言えるでしょう。

近年では、この特性が食支援の現場でも注目されています。

高齢者の食欲を保つ工夫、減塩でも満足できる味づくり、子どもの好き嫌い改善、介護食の品質向上など、「おいしく感じる仕組み」をそのまま栄養支援に活かす試みが広がっています。

今回は詳細には踏み込みませんが、うま味の働きにはまだ多くの側面があり、今後も取り上げたいテーマが残されています。

そしてもうひとつ大切なのは、**昆布や鰹節が手に入りにくい状況でも“うま味は再現できる”**という点です。

うま味の鍵となるグルタミン酸は野菜にも豊富に含まれており、

素材が揃わない日でも、野菜だけでしっかりおいしさを引き出せる。

これは、うま味のしくみが教えてくれる確かなヒントです。

5. まとめ ― 今回は“入口”。ここから少しずつ広げていく

今回は、グルタミン酸を「うま味の入口」として見渡しました。

昆布やトマト、発酵食品などの身近な食材に広く存在し、料理の“おいしさの芯”をつくる一方で、体内ではタンパク質・代謝・神経伝達を支える基本的なアミノ酸でもあることを確認しました。

また、1960年代に広まった印象が、科学とは異なるかたちで独り歩きした歴史も振り返りました。

うま味が“栄養のサイン”として働くと考えると、この味を心地よく感じることは、生物としてごく自然な反応だと理解できます。

今回はあくまで「出発点」です。

グルタミン酸やうま味の世界には、相乗効果のしくみ、調理による変化、発酵との関わり、栄養支援での応用など、まだ取り上げたいテーマがいくつもあります。今後のコラムでは、こうした領域をひとつずつ丁寧に深めていきたいと思います。

6. 参考資料

- Ikeda, K. (1909). On the taste of the salt of glutamic acid. Journal of the Chemical Society of Tokyo, 30, 820–836.

- Walker, R., and Lupien, J. R. (2000). The safety evaluation of monosodium glutamate. Journal of Nutrition, 130(4), 1039S–1042S.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S002231662214037X