小麦粉の種類と使い分け方|薄力粉・中力粉・強力粉の違いと選び方のコツ

1. はじめに:「パンが膨らまない」「クッキーがサクサクしない」…その原因、もしかしたら小麦粉かも?

これまでのコラムでは、砂糖に焦点をあて、その保存性や加熱による性質変化、健康リスクや制度比較といった科学的・文化的視点から、甘味料としての砂糖の多面性について考察してきました。そして2025年6月3日号のコラムでは、砂糖とでんぷんを中心とした“糖質”全体の位置づけを整理し、「糖をどう食生活に取り入れるか」をテーマにまとめました。

今回からは、新たなテーマとして「小麦粉」に目を向けます。

「パンが膨らまない」「クッキーがサクサクしない」…そんな声を聞くことがあります。たいていの場合、レシピ通りに小麦粉を使っているはずなのに、思ったような仕上がりにならない――そんなとき、実は「どの小麦粉を、なぜ使うのか」を理解していないことが、仕上がりに影響している可能性があります。

薄力粉・中力粉・強力粉など、スーパーで目にする小麦粉の種類。それぞれにタンパク質の含有量や粒子の細かさなど、科学的に異なる特徴があり、料理の仕上がりに大きく影響します。

本コラムでは、次の3つのポイントを中心に、小麦粉の科学と実践的な使い方をやさしく解説します。

- 小麦粉の種類と違いを科学的に理解する

- 料理に合った小麦粉の選び方を知る

- 小麦粉の特性を活かして料理に応用するコツ

砂糖と同様に、「素材の性質を知ること」が、料理の仕上がりを大きく左右します。今後のコラムでは、小麦粉がなぜ料理によって使い分けられているのか、その理由や背景を、科学的な視点からやさしく紐解いていきます。きっと、「なるほど、そういうことだったのか」と思える発見があるはずです。どうぞお楽しみに。

2. 小麦粉の種類と特徴:料理にあわせて選ぶ理由

小麦粉はどれも同じように見えるかもしれませんが、実は料理によって適した種類が異なります。お店でよく見かける「薄力粉・中力粉・強力粉」という分類には、きちんとした科学的な理由があります。

日本で流通する小麦粉は、表1に示すとおり、主に以下の3つに分類されます。

この分類の基準となるのは、主にタンパク質の含有量で、それによって料理に適した性質が決まります。

なぜかというと、小麦粉に含まれるタンパク質は、水と混ざることで「グルテン」という網目状の構造を作り出し、この構造が、パンの膨らみや麺のコシなど、料理の仕上がりに大きな影響を与えます。グルテンの量は、小麦粉に含まれるタンパク質の量にほぼ比例しており、粉の種類によってその量が異なります。

つまり、グルテンの量=タンパク質の量こそが、小麦粉の種類とその使い分けの決め手なのです。

表1 小麦粉の種類と特徴

| 小麦粉の種類 | タンパク質(グルテン)含有量 | 特徴 | 向いている料理 |

| 薄力粉 | 約6〜9% | グルテンが少なく、サクサク・ふんわり | ケーキ、クッキー、天ぷら、カステラ |

| 中力粉 | 約9〜11% | 適度なグルテン、コシが出る | うどん、餃子の皮、お好み焼き |

| 強力粉 | 約11〜14% | グルテンが多く、モチモチ・弾力あり | パン、ピザ、ベーグル |

「強力粉」はグルテンが多く形成されるため、パンやピザのように“ふくらみ”や“弾力”が求められる料理に適しています。一方、「中力粉」はグルテンの量が中程度で、うどんや餃子の皮など、ほどよいコシと粘りが必要な料理に向いています。そして「薄力粉」はグルテンが少ないため、ケーキやクッキーのように“軽さ”や“さっくり感”を活かしたいお菓子作りにぴったりです。

3. 小麦の構造と栄養:粒のどの部分が粉になるのか?

小麦粉の種類やグルテンの量が料理の仕上がりを左右することがわかりましたが、ではそもそも「小麦」とは、どのような構造を持っているのでしょうか?

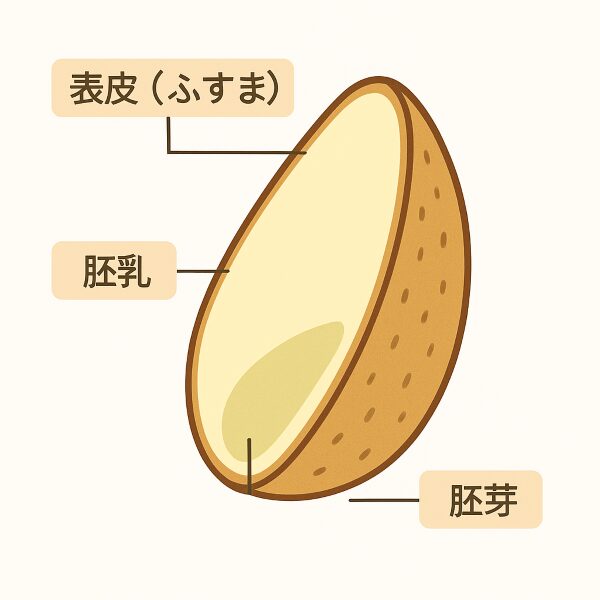

実は、小麦の粒は見た目にはわかりにくいながらも、内部に3つの主要な部分を持っています(図1参照)。それぞれの部位には異なる栄養成分が含まれており、どの部分を製粉に使うかによって、小麦粉の栄養価や風味、保存性なども大きく変わってきます。

図1は、小麦の粒を縦に割ったときの断面図です。外側には表皮(ふすま)があり、その内側の大部分を胚乳が占め、底の部分には小さな胚芽が存在します。

それぞれの部位は、役割や含まれる栄養素が異なり、小麦粉にどの部分が使われるかによって、粉の特徴や栄養価が大きく変わってきます。

続いて、表2に小麦の構造と各部位に含まれる主な成分、およびその特徴を示します。

表2 小麦の構造と主な成分

| 部位 | 割合 | 含まれる主成分 | 特徴 |

| 胚乳 | 約83% | でんぷん・タンパク質 | 精製粉の主成分。主に薄力粉〜強力粉の原料に |

| 表皮(ふすま) | 約14% | 食物繊維・ミネラル | 全粒粉に含まれ、風味と食感が重めに |

| 胚芽 | 約3% | ビタミン・脂質 | 栄養価は高いが酸化しやすく保存性が低い |

表2を見ると、胚乳は小麦粒の大部分(約83%)を占めており、主にでんぷんとタンパク質を含んでいます。市販されている白い小麦粉(薄力粉~強力粉)は、主にこの胚乳部分から作られています。

一方、表皮(ふすま)は繊維質やミネラルが豊富で、栄養価は高いものの、粉に混ぜるとザラついた食感や独特の風味が出るため、通常の精製小麦粉にはあまり含まれません。

胚芽は全体のわずか3%ほどですが、ビタミンや脂質を豊富に含み、健康面で注目される一方、脂質が多いため酸化しやすく、保存性が低くなるという課題もあります。

このように、ふすまや胚芽まで含む「全粒粉」は、栄養バランスに優れる反面、保存にはやや注意が必要です。味や香りにも個性があるため、パンや焼き菓子などでは、あえて一部にブレンドして使われることもあります。

4. 小麦粉に含まれる成分と、料理への影響

小麦の構造を知ったところで、次に注目したいのが「小麦粉そのものにどんな成分がどれくらい含まれているか」という点です。どの成分がどのように料理に影響を与えるのかを知ることで、より目的に合った粉選びができるようになります。

小麦粉は、表3に示すとおり、主に以下のような成分で構成されています。

表3 小麦粉の成分構成とその役割

| 成分 | 含有率(%) | 役割 |

| 炭水化物(でんぷん) | 約70% | 食感や粘りを形成 |

| タンパク質(グルテン源) | 6〜14% | 弾力や膨らみを生む |

| 水分 | 12〜14% | 粉の鮮度と保存性に関与 |

| 脂質 | 約2% | 風味に影響(多すぎると酸化) |

| 灰分(ミネラル) | 0.3〜0.6% | 風味や色味に関係 |

これらの成分は、すべてが小麦粉の性質と調理特性に密接に関わっています。

たとえば、でんぷんの割合が高い粉は、加熱によってふくらみやすく、軽くてやわらかい焼き上がりにつながります。

一方、タンパク質の割合が高い粉は、水と混ぜたときにグルテンがしっかり形成され、もっちり・弾力のある食感を生み出します。

また、脂質は小麦粉独特の香ばしさや口当たりに寄与しますが、空気に触れると酸化しやすく、劣化の原因にもなります。

灰分(ミネラル)は微量ながら、焼き色や風味に影響を与える成分で、全粒粉では含有量が多くなるため、焼き上がりがやや濃くなります。

このように、小麦粉に含まれる成分のバランスは、見た目や食感、風味にまで深く関わっているのです。製品や料理によって、適した粉を選ぶための重要な手がかりになります。

5. 目的別:最適な小麦粉の選び方

料理によって必要な食感や仕上がりは異なります。ここでは、代表的な料理に最適な小麦粉の選び方を、具体的にご紹介します。

✅ パンには「強力粉」:グルテンでふんわり膨らむ

パン作りには、しっかりとしたグルテン形成が不可欠です。強力粉はグルテンを多く含み、発酵時のガスをしっかり閉じ込めるため、ふんわりとよく膨らむパンが焼きあがります。

→ 薄力粉で代用するとグルテンが不足し、膨らまずにボソボソの仕上がりに…。

✅ ケーキやクッキーには「薄力粉」:軽やか&サクサク食感に

グルテンが少ない薄力粉を使うと、グルテンの形成が抑えられ、生地がふんわり軽く、サクサクとした繊細な食感になります。

→ 強力粉を使うとグルテンが強くなり、生地が重くなって繊細な焼き菓子には不向きです。

✅ うどんや餃子の皮には「中力粉」:しなやかなコシを生かす

中力粉はグルテンの量が中間で、適度なコシと伸びがあり、うどんや餃子の皮などにぴったりです。

→ 強力粉では硬すぎ、薄力粉ではコシが足りず、食感に物足りなさが出ることも。

6. 【応用編】食感も思い通りに!小麦粉アレンジ術

小麦粉の性質を理解すると、レシピに頼らず、自分好みの仕上がりを目指すことができます。

食感の“微調整”も可能になり、ちょっとした工夫で、料理の自由度がぐっと広がります。

● もっとサクサクにしたいクッキー?

→ 小麦粉をよくふるい、混ぜすぎないことでグルテンの形成を抑え、軽やかな食感に。

● うどんにもっとコシを出したい?

→ 中力粉の一部を強力粉にしてもOK。さらに、水分量や寝かせ時間を調整するのがコツです。

● パンにふわっとした軽さが欲しい?

→ 強力粉の一部を中力粉に置き換えることで、やわらかく口どけのよい仕上がりに。

このように、グルテン量と調理操作のバランスを理解していれば、レシピの「アレンジ力」がぐんと高まります。

素材を知れば、自由度のある“わたし仕様の料理”が楽しめるようになります。

7. まとめ:小麦粉を知れば、料理はもっと自由に、おいしくなる!

小麦粉は、「料理の仕上がり」を決めるカギとなる素材です。種類や性質を理解し、目的に合った選び方をするだけで、味も食感も見違えるほど変わります。

- 小麦粉の種類は、タンパク質(=グルテン)量で決まる

- 薄力粉:軽さ・サクサク感を出したいお菓子や揚げ物に

- 中力粉:適度なモチモチ感を求める麺類や皮ものに

- 強力粉:膨らみ・弾力が必要なパンやピザに最適

正しく選べば、料理の失敗が減り、思い通りの仕上がりに!

素材を理解して選ぶ力がつけば、毎日の料理がもっと“自分らしく”、もっと楽しくなります。

参考資料

- 農林水産省(2022)「麦の参考資料」

https://www.maff.go.jp/j/seisan/ryutu/men_mizu/mugi/attach/pdf/index-14.pdf - 一般財団法人 製粉振興会(2022)「小麦粉の魅力」

https://www.seifun.or.jp/ - 文部科学省(2020)「日本食品標準成分表(八訂)」

https://www.mext.go.jp/a_menu/syokuhinseibun/mext_01110.html