焼き餃子の皮を自分で作ろう!~粉の選び方とおいしさを決める条件とは~

1. はじめに:餃子の「皮」まで手作りしてみませんか?

前回の2025年7月1日号のお好み焼きのコラムでは、粉の種類の違いが食感や焼き上がりに影響を与えることを見てきました。同じ粉ものでも、わずかな配合の違いによって、“ふんわり”や“もちもち”といった食感の変化を実感されたのではないでしょうか。

今回から取り上げるのは「餃子」。特に焼き餃子の皮に注目します。

餃子は具材だけでなく、皮のもちっとした弾力や、焼き目のパリッと感もおいしさを左右する重要な要素です。市販の皮でももちろん十分おいしく作れますが、実は粉と水と塩だけで、意外と手軽に自家製の皮が作れるのです。

しかも、使う粉の種類(薄力粉・強力粉)や水の温度(冷水・熱湯)を変えることで、食感や包みやすさが変化します。

今回は、焼き餃子の皮づくりに必要な基本的な材料、配合、こね方、水温の意味など、調理科学の視点から丁寧に解説していきます。

2. 餃子の皮の基本材料と比率

餃子の皮は、小麦粉と水、塩というシンプルな材料から作られます。この粉と水でこねた状態のものを、製パンや製麺の分野では「ドウ(dough)」と呼びます。

ドウの状態は、粉の種類や水の温度、塩の量によって変化し、それが焼き餃子の食感や包みやすさに直結します。

特に餃子の皮では、強すぎない適度なグルテンの形成と、伸展性のある生地感が重要になります。

以下は、餃子の皮を手作りする際の基本的な材料と目安の比率を整理したものです。ここから自分好みの調整を加えていくことが、理想の焼き餃子に近づく第一歩となります。

| 材料 | 役割 | 標準量(参考) |

| 小麦粉 (薄力粉・強力粉) | グルテンを形成、食感を決める | 200 g |

| 水 | 生地をまとめる、粘弾性に影響 | 粉の約50% (100 mL) |

| 塩 | グルテンを引き締め、風味向上 | 適量 |

| 打ち粉 (片栗粉 or 強力粉) | 成形時のくっつき防止 | 適量 |

※水の量は、加える温度によって調整が必要です(熱湯の場合はやや多めに吸水する傾向があります)。

なお、成形時には、皮同士のくっつきを防ぐために「打ち粉」を使います。家庭では片栗粉が多く使われていますが、強力粉を打ち粉に使うと、生地に自然になじみやすく、粉残りが少ないという利点もあります。

打ち粉の種類によって、包みやすさや焼き上がりの印象も微妙に変化します。

3. 粉の種類とグルテンの違い

小麦粉とグルテンの関係については、これまでのコラムでも扱ってきましたが、ここでは餃子の皮づくりに焦点を当てて、再度その違いを簡単に整理してみましょう。

餃子の皮に使う小麦粉には、主に「薄力粉」と「強力粉」の2種類があります。この違いは、たんぱく質(グルテン)の含有量によるもので、皮の食感や成形のしやすさに大きく影響します。

餃子にぴったりな皮を作るには、どの粉を使うか、あるいはブレンドするかが重要な判断ポイントになります。強力粉の割合を6割以上にすると焼き目がパリッとしやすく、逆に薄力粉を多めにすると軽くやわらかい仕上がりになります。

- 薄力粉

たんぱく質が少なく、グルテンができにくいため、生地はやわらかくなりやすくなります。

👉 口当たりはやさしく、包みやすい。もちもち感はやや控えめ。

- 強力粉

たんぱく質が多く、グルテンがたっぷり形成されるため、こしのある硬めの生地になります。

👉 焼いてもしっかり形を保ち、歯ごたえがある。餡む包むときに少し力がいるかも。

- ブレンド(薄力粉+強力粉)

たとえば、5:5で混ぜると、両者のよいとこ取りができます。

👉 モチモチ感と包みやすさのバランスが良く、家庭用の焼き餃子に最もおすすめの配合です。

4. 水の温度と生地の特性

生地に加える水の温度も、グルテンの形成やデンプンの状態に影響を与え、皮の性質を大きく左右します。

冷水か熱湯かで、こねたときの生地のまとまりやすさ、伸び、焼き上がりの食感がまったく変わります。

以下は、水温の違いによる特徴をまとめた表です。

冷水は「歯切れのよい皮」を作るのに適しており、薄皮&パリッと焼き上げたい場合に向きます。

熱湯は「もちっと厚め」の皮を作りたいときに便利で、焼き餃子でも厚皮好きの方や初心者におすすめです。

| 水温 | 特徴 | 向く用途 |

| 冷水 | グルテンが強く形成され、コシのある生地になる | 歯ごたえが欲しいときの皮 (シコシコ、パリパリ) |

| 熱湯 (60~90℃) | グルテン形成が抑えられ、デンプンが部分的に糊化、もちもちで伸びやすい | 包みやすく破れにくい皮 (厚めの焼き餃子や水餃子) |

🔍 なぜ熱湯でモチモチになるのか?

熱湯を加えると、小麦粉中のたんぱく質が変性し、グルテン形成が抑制されるため、粘りが少なくモチモチとした食感に仕上がります。さらに、デンプンが部分的に糊化(とろけて粘性が増す)することで、生地がなめらかになり、包みやすくなるのです。

5. 手作り皮の基本的な手順

餃子の皮は、小麦粉と水と塩だけで作るシンプルなものですが、こね方や休ませ方、成形のしかたで仕上がりに大きな差が出ます。

ここでは、焼き餃子の皮を作る5つの基本ステップを、図とともに紹介します。

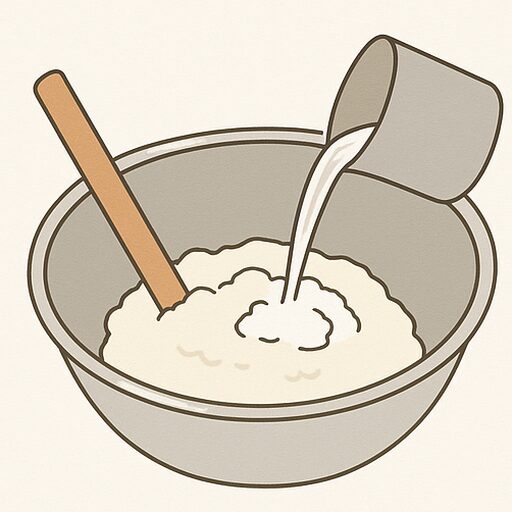

① 粉と塩を混ぜ、湯(または水)を加える

大きめのボウルに小麦粉と塩を入れ、熱湯または冷水を数回に分けて加えながら木べらで混ぜます。

- 熱湯使用時はやけどに注意。

- 最初はそぼろ状でOK。全体が湿るように意識する。

② 粗熱が取れたら手でまとめる

熱湯の場合は粗熱が取れてから、手で全体をぎゅっと押し固めるようにまとめていきます。

- 手のひらの付け根で押すようにして生地をまとめる。

- 乾燥を防ぐため、途中からはラップで覆ってもよい。

手のひらでぎゅっと押しまとめる

③ 生地をこねる(10〜15分)

台に取り出し、両手で前後に押し出すようにしてこねます。生地がなめらかになるまでしっかりと。

- 粉っぽさがなくなり、弾力が出てくるまで。

- 途中で表面が乾くようなら、少量の水または油を手にとってなじませるとよい。

両手で前後に押し出すようにこねる

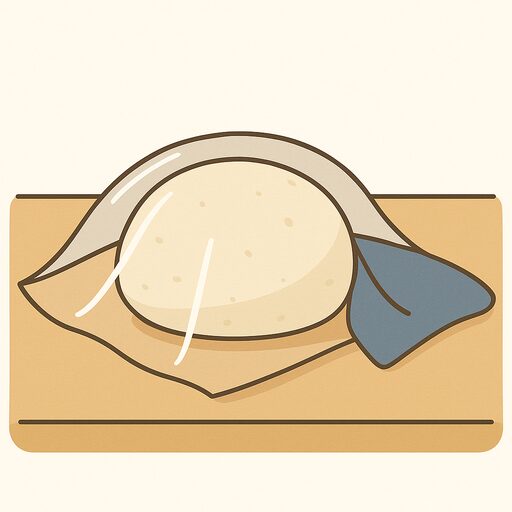

④ 生地を寝かせる(30分~1時間)

生地を丸めてラップで包むか、濡れ布巾をかけて常温で休ませます。

- グルテンが落ち着き、伸展性(のばしやすさ)が格段にアップ。

- 長く休ませる場合は冷蔵庫で保存も可(※使用前に常温に戻す)。

ラップや布で包んで常温で休ませる

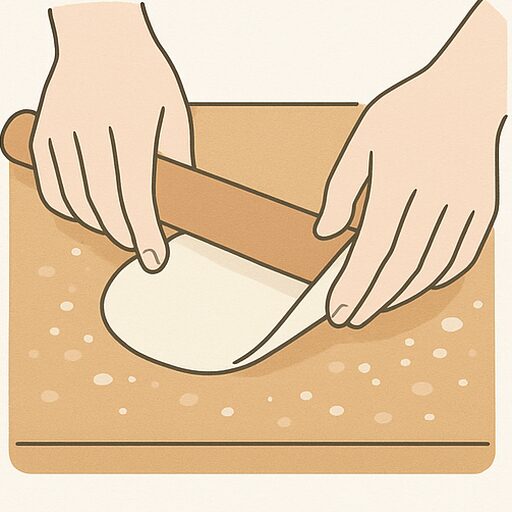

⑤ 成形する(棒状にして切り、1枚ずつのばす)

生地を棒状にのばして約10〜12 gずつにカットし、手のひらでつぶしてから麺棒で直径7〜8 cmにのばします。

- 打ち粉(片栗粉または強力粉)をしっかりふる。

- 麺棒は中心より外側に転がすように動かすときれいな丸に。

棒状にして切り分け、1枚ずつのばす

🔍 焼き餃子30個分:手作り皮の基本配合(参考)

- 小麦粉(薄力粉+強力粉)…200 g

- 水(熱湯または冷水)…100 mL

- 塩…ひとつまみ(約1 g)

※1枚10〜12 g、直径7〜8 cmが目安です。

6. まとめ:粉と水で変わる、手作り餃子皮の魅力

餃子の皮は、小麦粉・水・塩だけで作れるシンプルな生地ですが、粉の種類、水の温度、こね方や休ませ方を少し工夫するだけで、仕上がりが大きく変わります。

今回のコラムでは、

- 粉の違い(薄力粉・強力粉・ブレンド)

- 水温(冷水・熱湯)の影響

- こね方や休ませ方、打ち粉の選び方

といったポイントを、調理科学の視点から整理してきました。

自分で粉を選び、生地をこねてのばしてみることで、市販品では得られない「皮そのものの満足感」を感じられるのが、手作り餃子の魅力です。

🥟 焼いて検証!粉別・餃子皮の食べ比べ実験へ

次回は、実際に異なる小麦粉を使って作った焼き餃子を比較試食してみます。

どの粉で作ると、より「パリッと」「モチッと」「しっとり」した焼き上がりになるのか?

見た目・食感・味わいの違いを、写真とともに詳しくご紹介します!