小麦粉の70%はでんぷん!餃子の皮のモチモチ感はここから生まれる

1. はじめに:小麦粉の主役は「でんぷん」

これまでのコラムでは、小麦粉の種類やグルテンの働きについて、実験とともに解説してきました。

ですが、小麦粉の約70%は「でんぷん」だということをご存じでしょうか?

「でんぷん=ご飯やじゃがいもに多いもの」という印象かもしれませんが、小麦粉の世界でも、でんぷんは食感や調理性を大きく左右する重要な存在です。

特に、餃子の皮づくりで熱湯を加えると「もちもち」になるのも、実はでんぷんの力が働いているからなのです。

今回は、小麦粉に含まれるでんぷんの特徴や小麦粒の構造、グルテンとの違い、そして餃子の皮の“もちもち感”を引き出す秘密について、わかりやすく解説していきます。

2. 小麦の構造:どこが粉になっているのか

餃子の皮づくりで熱湯を使った際に感じる「もちもち感」。

この正体は、でんぷんが熱と水で変化する**「糊化(こか)」**という現象によるものです。

では、そのでんぷんは小麦の粒のどこに含まれているのでしょうか。

実はこの点、以前の2025年6月10日号のコラムでもご紹介しましたが、改めて小麦の構造と成分の違いを整理しておきましょう。

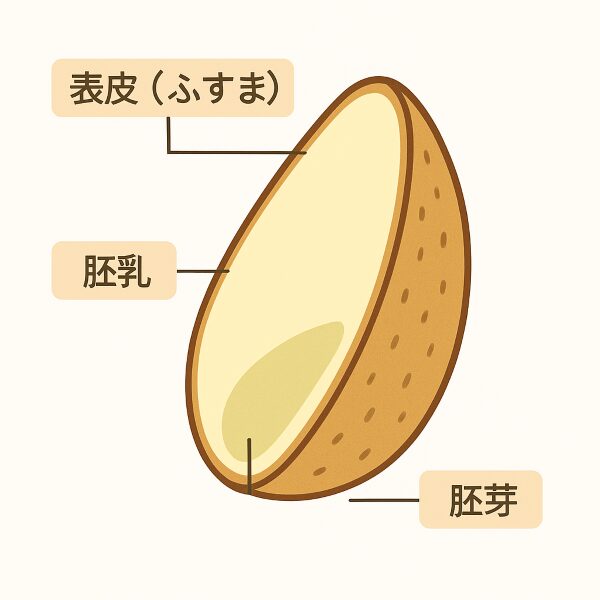

小麦の粒は一見するとただの小さな種子ですが、内部には3つの主要な部分が備わっています(図1参照)。

それぞれの部位には異なる栄養成分が含まれており、どの部分を製粉に使うかによって、小麦粉の栄養価や風味、保存性なども大きく変わってきます。

図1は、小麦の粒を縦に割ったときの断面図です。

外側には表皮(ふすま)があり、その内側の大部分を胚乳が占め、底の部分には小さな胚芽が存在します。

それぞれの部位は、役割や含まれる栄養素が異なり、小麦粉にどの部分が使われるかによって、粉の特徴や栄養価が大きく変わってきます。

続いて、表1に小麦の構造と各部位に含まれる主な成分、およびその特徴をまとめました。

表1 小麦の構造と主な成分

| 部位 | 割合 | 含まれる主成分 | 特徴 |

| 胚乳 | 約83% | でんぷん・タンパク質 | 精製粉の主成分。主に薄力粉〜強力粉の原料に |

| 表皮(ふすま) | 約14% | 食物繊維・ミネラル | 全粒粉に含まれ、風味と食感が重めに |

| 胚芽 | 約3% | ビタミン・脂質 | 栄養価は高いが酸化しやすく保存性が低い |

私たちが普段使う薄力粉から強力粉までは、主にこの胚乳部分だけを製粉したものです。

胚乳は、でんぷんとグルテンのもとになるタンパク質がたっぷり詰まった部分であり、小麦粉の「おいしさの源」といえるでしょう。

これまでのコラムでは、グルテンの働きを中心に解説してきましたが、実は胚乳の大半を占める「でんぷん」も、調理特性を決めるうえで非常に重要な存在です。

でんぷんがどのような性質を持ち、加熱や加水でどう変化するのかを知ることは、粉もの料理の食感や仕上がりを大きく左右するポイントです。

餃子の皮はもちろん、パンやお菓子、麺類など、さまざまな粉ものを「さらにおいしくする」ために、でんぷんの力に注目することが重要です。

3. でんぷんの正体と特徴:アミロースとアミロペクチン

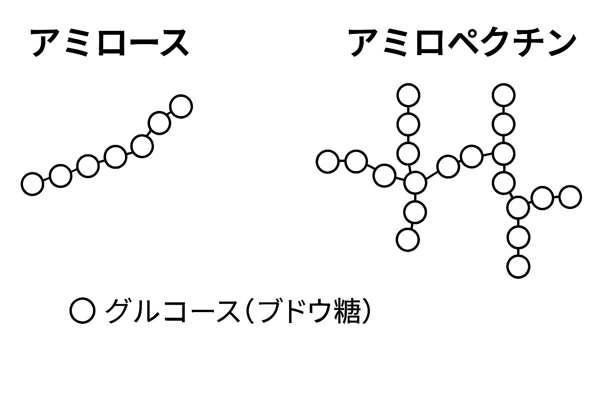

小麦粉の約70%を占める「でんぷん」は、ブドウ糖(グルコース)がたくさん連なった多糖類の一種です。

でんぷんは、**「アミロース」と「アミロペクチン」**という2種類の異なる構造を持つ成分から成り立っています。

図2に示すとおり、アミロースは直線的な構造をもち、アミロペクチンは枝分かれした構造をしています。

(枝分かれ構造)の概略図

- アミロース:直線的な構造。さらっとした食感や硬さに寄与する

- アミロペクチン:枝分かれした構造。粘りやモチモチ感を生み出す

この2つの割合は穀物の種類によって異なり、食感や調理特性の違いに影響します。

小麦の場合、アミロペクチンの割合が高いため、熱と水によってもちもち感が生まれやすいのです。

さらに、でんぷんは水と熱が加わると「糊化(こか)」し、粘りやとろみ、もちもち感を作り出します。

一方で、冷えると再結晶化して「老化(ろうか)」し、硬くなる性質があります。パンやご飯が冷めると固くなるのはこの老化現象のためです。

このように、でんぷんは、調理中の加熱や冷却で変化しやすく、食感づくりのカギを握る存在です。

続いて、グルテンとの違いを具体的に比較してみましょう。

4. でんぷんとグルテンの違い:食感を作る役割を比べる

小麦粉の主成分であるでんぷんとグルテン。

どちらも料理の食感を決めるうえで欠かせませんが、それぞれの働きや特徴は異なります。

表2に、でんぷんとグルテンの主な違いをまとめました。

表2 でんぷんとグルテンの主な違い

| でんぷん | グルテン | |

| 主成分 | 糖質 | タンパク質 |

| 加熱の影響 | 糊化して粘りやモチモチ感が出る | 凝固して弾力やコシを作る |

| 冷却の影響 | 老化して硬くなる | 冷却の影響は少ない |

| 食感への貢献 | もちもち、しっとり、とろみ | 弾力、コシ、噛みごたえ |

このように、**でんぷんは「粘りやモチモチ」、グルテンは「弾力やコシ」**を生む性質があります。

例えば、餃子の皮では熱湯を加えてこねることで、でんぷんの糊化が進み、もちもち感が出やすくなります。

一方、冷水でこねればグルテンがしっかり形成され、コシのあるしっかりした皮に仕上がります。

このでんぷんとグルテンのバランスをどう取るかが、パンや麺、餃子の皮、お菓子づくりなど、さまざまな料理の仕上がりを左右しているのです。

5. 料理への影響:でんぷんとグルテンが作り出す食感の違い

ここまでで、でんぷんとグルテンの違いをご紹介しましたが、実際の料理ではどちらの働きを活かすかによって、食感や仕上がりが大きく変わります。

代表的な料理とその狙いを、以下のとおり整理してみましょう。

✅ サクサクした食感を作るには

でんぷんが多い薄力粉を使用(クッキー・天ぷら向き)

でんぷん主体で、グルテン形成を抑えると軽くサクサクに仕上がります。

✅ モチモチした食感を作るには

でんぷんの糊化とグルテンの形成をバランスよく活かす(餃子の皮・パン・ピザ生地向き)

🥟 餃子の皮では、熱湯を使ってこねることで、でんぷんが糊化してモチモチ感が生まれ、さらにグルテンの形成も適度に進んでコシが加わります。

🍞 パンやピザ生地でも、しっかりこねることでグルテンが発達し、もちもちの弾力が生まれます。

✅ フワフワに仕上げるには

でんぷんの糊化を最大限活かし、適度なグルテン形成をする(スポンジケーキ向き)

適切な水分と加熱ででんぷんを糊化させつつ、グルテンは最小限に抑えるのがポイントです。

このように、でんぷんとグルテンの性質を踏まえれば、粉選びやこね方、水温調整など、思い通りの食感に仕上げるためのポイントが見えてきます。

6. 小麦粉のでんぷんの健康面でのメリット

でんぷんは、食感づくりだけでなく、健康面でもいくつかのメリットがあります。

🔋 エネルギー源として重要

でんぷんは体内で消化されブドウ糖になり、脳や筋肉の重要なエネルギー源になります。

🚫 グルテンの過剰摂取を防ぐ

小麦粉の主成分はでんぷんのため、調理方法を工夫すれば、必要以上にグルテンを摂らずとも十分に満足できる食感に仕上がります。

たとえば、熱湯を加えてこねることででんぷんを糊化させたり、粉の種類やこね方を工夫することで、グルテンを抑えつつ、もちもち・しっとりとした食感を引き出せます。

😊 消化に優しい

でんぷんは適量なら消化しやすく、腸内環境を整える効果も期待されています。

特に、でんぷんの種類や調理方法によっては、**「レジスタントスターチ(難消化性でんぷん)」**が増え、腸内細菌のエサとなることで腸内フローラの改善に役立ちます。

7. まとめ:でんぷんの役割を理解し、上手に小麦粉を活用しよう!

小麦粉の主成分であるでんぷんは、料理の仕上がりに大きな影響を与える重要な成分です。

でんぷんが糊化することで生まれる粘りやモチモチ感、グルテンによる弾力やコシ。

この違いを理解し、それぞれの特性を料理に合わせて上手に組み合わせることで、理想の食感やおいしさが引き出せます。

餃子の皮、パン、お菓子、麺類など、粉ものの世界は奥深いですが、「でんぷん」と「グルテン」への理解がその入口です。

📌 次回はさらに、でんぷんの種類(片栗粉・コーンスターチなど)や、加工でんぷんの活用法についてご紹介する予定です。お楽しみに!

参考資料

- 農林水産省(2022)「麦の参考資料」

https://www.maff.go.jp/j/council/seisaku/syokuryo/attach/attach/pdf/250326-9.pdf - 一般財団法人 製粉振興会(2022)「小麦粉の魅力」

https://www.seifun.or.jp/ - 文部科学省(2020)「日本食品標準成分表(八訂)」

https://www.mext.go.jp/a_menu/syokuhinseibun/mext_01110.html