肉の科学 ― たたく・漬ける・低温で火を入れる、“やわらかさ”を生む3つの科学

1. はじめに:肉はなぜ「やわらかく」なるのか

焼く、煮る、蒸す――同じ肉でも、調理法によってその食感は驚くほど変わります。

加熱のしかた次第で、しっかりとした食感にも、とろけるようなやわらかさにもなる。

この違いを生み出しているのが、肉の中にあるたんぱく質の構造です。

肉の主成分であるたんぱく質は、加熱温度や時間の違いによって性質が大きく変化します。

高温で急に加熱すれば身が締まり、低温でじっくり火を入れれば、繊維の間がほどけて柔らかくなる。

つまり、肉が硬くなるのも柔らかくなるのも、すべては“たんぱく質の変化次第”なのです。

次の章では、その変化を決めている肉の構造とたんぱく質の種類を、少し詳しく見ていきましょう。

2. 肉の構造とたんぱく質 ― 食感を決める“二つの柱”

私たちが食べている「肉」は、動物の筋肉組織そのものです。

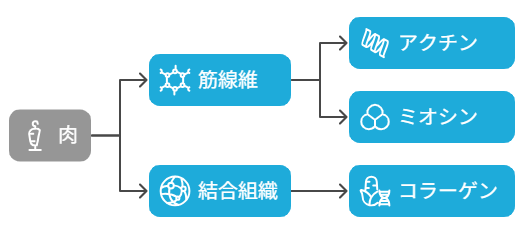

その内部は大きく2つに分けられ、**筋線維(きんせんい)と結合組織(けつごうそしき)**からできています。

筋線維は細長い細胞が束になったもので、その内部には「アクチン」と「ミオシン」というたんぱく質が規則正しく並んでいます。

この2つは「筋原線維たんぱく質」と呼ばれ、互いに滑り込むように動いて筋肉を収縮させます。

加熱によってこれらのたんぱく質が変性すると、60〜70℃付近で収縮し、水分を押し出し、身が締まって硬くなる性質があります。

一方、筋線維どうしをつないでいるのが「コラーゲン」です。

コラーゲンは筋肉を包む膜や腱の部分に多く含まれ、筋肉全体を支える“接着剤”のような役割を果たしています。

これが長時間の加熱で**ゼラチン化(とけて柔らかくなる)**すると、煮込み料理のようにほろほろとほぐれる食感が生まれます。

<まとめ> タンパク質と加熱の関係

- アクチン・ミオシン → 加熱で固くなる要因

- コラーゲン → 加熱で柔らかくなる要因

この2つの変化をどうコントロールするか――そこに、“やわらかい肉”をつくる科学の核心があります。

続いて、家庭で試せる3つの方法――たたく・マリネ・低温調理――で、この仕組みを具体的に確かめていきましょう。

3. たたくとやわらかくなる理由 ― 構造をゆるめる“物理の力”

トンカツやステーキを調理するとき、肉たたきで軽くたたくことがあります。

これは単なる下準備ではなく、筋線維を物理的にほぐすための、れっきとした科学的手法です。

肉は細い筋線維が束になっており、そのまま加熱すると収縮して水分を押し出します。

ところが、あらかじめ叩いて繊維を部分的に切断しておくと、加熱時の収縮が緩やかになり、水分が逃げにくくなるのです。

また、たたくことで結合組織がほぐれ、表面積が広がるため、後で漬けるマリネ液も浸透しやすくなります。

ただし、たたきすぎは逆効果。 線維を壊しすぎると、内部の水分が流れ出て「べちゃっとした」食感になります。

表面が平らに伸びる程度――軽くたたいて“筋肉をゆるめる”くらいが理想です。 昔ながらの「筋切り」や「包丁の背でたたく」も、理屈は同じ。

これは、まさに“力でほぐす”アプローチです。

4. 塩と砂糖の水溶液 ― 浸透圧が生む“しっとりマリネ”

肉を漬け込むとやわらかくなる――その効果の中心にあるのが、塩と砂糖を溶かしたブライン液(塩糖水)です。

一般的な比率は、水100に対して塩と砂糖をそれぞれ約3%加えるのが目安です。

たとえば、鶏むね肉100 gを漬ける場合、漬け液として水約200 mL、塩約6 g(小さじ1弱)、砂糖約6 g(小さじ1弱)を用いると、

家庭でも再現しやすいサイズになります。

肉を完全に浸して冷蔵庫で数時間から一晩置くだけで、加熱後もしっとりとした食感になります。

その秘密は、塩と砂糖がたんぱく質に与える化学的な“ゆるめ効果”にあります。

塩(NaCl)はイオンの力で筋肉たんぱく質の電荷バランスを変え、筋線維の間に水を引き込みます。

その結果、肉の保水性が高まり、加熱しても水分が逃げにくくなります。

一方、砂糖は水分を保持し、浸透圧を調整して、内部の水分移動を穏やかにします。

その結果、火を入れてもパサつかず、口当たりがやわらかくなります。

一方で、酸味のあるマリネ(酢やワイン、ヨーグルトなど)もたんぱく質を変性させますが、酸が強いと表面だけが溶けて“締まる”ことがあります。

それに対してブライン液は、内部まで穏やかに浸透し、ジューシーさを保ちながら均一にやわらかくするのが特徴です。

私自身、鶏むね肉をそのまま焼くとパサつきがちでしたが、塩と砂糖を溶かしたブライン液に2時間漬けてから焼くと、しっとりとした食感に驚きました。

「味がしみる」のではなく、“水が残る”――それが塩糖マリネの本質です。

これは感覚だけに頼る調理法ではなく、たんぱく質と水分の性質がちょうどよく釣り合った瞬間――いわば“おいしさのバランス点”なのです。

5. 低温調理の科学 ― コラーゲンを溶かして筋を守る

もう一つのやわらかくする方法が、低温でじっくり火を入れる調理法です。

最近では家庭用の低温調理器が注目されていますが、手持ちの炊飯器や保温器具を工夫して活用するケースも少なくありません。

たとえば、一部の炊飯器では“低温調理”メニューを備え、内釜内の液体を約63〜70℃に保つ仕様が紹介されています。

肉をやわらかくする温度帯はおおよそ次の通りです。

| 温度 | 主な変化 | 食感の指標 |

|---|---|---|

| 約55〜60℃ | 筋線維の収縮がほぼ起こらず、水分保持が高い | しっとり・なめらか |

| 約60〜65℃ | コラーゲンがゆっくりゼラチン化 | やわらかく弾力あり |

| 約70℃以上 | 水分が急激に抜ける | 固くパサつきやすい |

ここで重要なのは、“筋線維の収縮を抑え、コラーゲンを適切にゼラチン化させる温度帯”を保つことです。これには、専用器具だけでなく温度計付きの調理容器や、温度可変の炊飯器・保温器具を使用する方法も含まれます。

ただし、注意が必要です。炊飯器の一般的な保温機能温度は約60〜75℃で、低温調理に要求される温度精度や中心部温度制御を確実に満たしていない機種も多くあります。

そのため、そのまま“低温調理”用途に流用するのは推奨されていません。

また、厚生労働省が示す中心温度目安(例:鶏肉75℃1分以上)を満たすことも重要であり、機器・時間・温度の3つを意識することが「おいしい」だけでなく「安全な調理」につながります。

この“時間×温度×機器仕様”のコントロールこそ、熱変性の科学です。科学を正しく理解することは、“安心でおいしい”調理を実現する第一歩でもあります。

6. 3つの方法を比べてみよう

ここまで紹介した3つのアプローチは、すべて同じ目的――「たんぱく質をどう変化させるか」に行き着きます。

| 方法 | 働きの原理 | 主な作用 | 結果 |

|---|---|---|---|

| たたく | 物理的 | 筋線維を破壊し、収縮を抑える | 線維がほぐれてやわらかくなる |

| マリネ | 化学的 | 塩と砂糖が保水性を高める | しっとり・ジューシー |

| 低温調理 | 熱的 | コラーゲンをゼラチン化 | とろける・なめらか |

異なるメカニズムで“やわらかさ”を生み出しながら、共通しているのは「変性をコントロールして水を逃がさないこと」。

水分こそが、食感と旨みの源なのです。

7. おわりに:やわらかさは「温度・時間・塩加減」のバランス

肉をやわらかくする――それは偶然の結果ではなく、温度・時間・塩加減のバランスで決まる科学現象です。

たたけば物理的に、漬ければ化学的に、低温で加熱すれば熱的に――それぞれの手法には理屈があり、組み合わせることでさらに効果が高まります。

たとえば、軽くたたいた鶏むね肉を塩糖水に漬けてから、安全な温度帯でゆっくり加熱すれば、筋線維もコラーゲンもやわらかく、驚くほどジューシーな仕上がりに。

「おいしい」と「安全」は両立できる――そのために、科学の理解が欠かせません。

前回のコラム(2025年10月21日号)では、卵の「固まる科学」を、今回は肉を通して「やわらかくする科学」を見てきました。

どちらも、たんぱく質の変化が生み出す“おいしさの化学”です。

次回は、油の中で起こる“サクッと・しっとり”の科学へ。

素材の中に隠れた“おいしさの原理”を、もう少し掘り下げていきます。

参考資料

- 鈴木 たね子 (1971). 総説 調理加工と蛋白質変性. 調理科学, 4(1), 22–26.

https://www.jstage.jst.go.jp/article/cookeryscience1968/4/1/4_22/_pdf/-char/en - 右田 正男 (1969). 蛋白質と調理(V) ― 肉の加熱による変化(2). 調理科学, 2(2), 92–97.

https://www.jstage.jst.go.jp/article/cookeryscience1968/2/2/2_92/_pdf/-char/ja - 内閣府食品安全委員会ホームぺージ 肉を低温で安全においしく調理するコツをお教えします!

https://www.fsc.go.jp/foodsafetyinfo_map/shokuhniku_teionchouri.html