うま味の科学 ― 日本が発見した“第五の味”

1. はじめに― UMAMIが世界語になった理由

味噌汁やお吸い物を口にしたとき、ふっと体がゆるむような“ほっとする味”。

日本の食卓では当たり前のこの感覚を、最初に科学の言葉で説明したのは日本でした。

1908年、池田菊苗博士は昆布出汁を分析し、この独特の味が「グルタミン酸」というアミノ酸に由来することを発見します。これが「うま味」という概念が誕生した瞬間です。

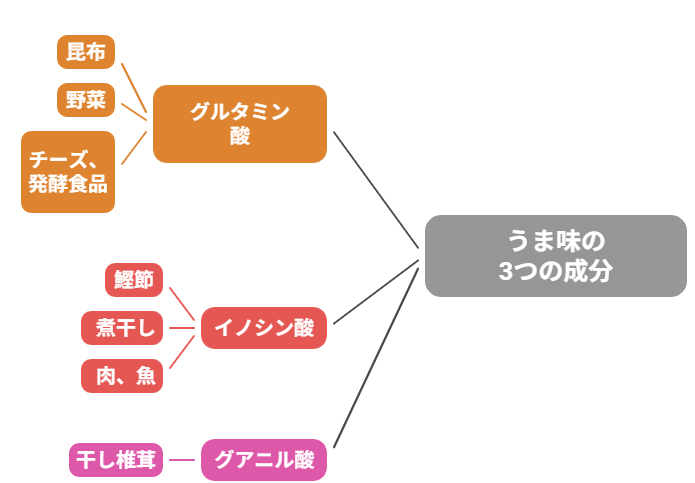

その後、鰹節からイノシン酸、干し椎茸からグアニル酸が見いだされ、うま味は単一の成分ではなく、複数のアミノ酸や核酸類が織りなす味であることが明らかになりました。

今では“UMAMI”という語はそのまま英語や欧州言語に取り入れられ、甘味・苦味・酸味・塩味に続く**“第五の味”**として世界的に研究が進んでいます。うま味は伝統の味であると同時に、日本発の食科学が世界に認められた象徴的な成果ともいえます。

しかし一方で、この味を支えてきた昆布や鰹節、煮干しなどの素材は、海水温の上昇や漁獲量の変動といった気候変動の影響を受けています。近年は、それが流通量や価格に反映され、**家庭での入手が以前より難しくなりつつある“進行中の課題”**となっています。

だからこそ、うま味とは何か、どのように組み立てられる味なのかを理解することは、これまで以上に大切です。素材の変化に柔軟に対応しながら、日々の食事に“おいしさの芯”を取り戻す手がかりにもなるからです。

本コラムでは、うま味の基本からその応用まで、現代の台所で活かす方法をあらためて考えていきます。

2. なぜ“辛味”ではなく“うま味”が基本味なのか

五味と呼ばれる基本味には、甘味・酸味・塩味・苦味、そしてうま味があります。

ときどき「辛味は五味に入らないのか?」という疑問がありますが、ここには“味がどのように認識されるか”という仕組みが関わっています。

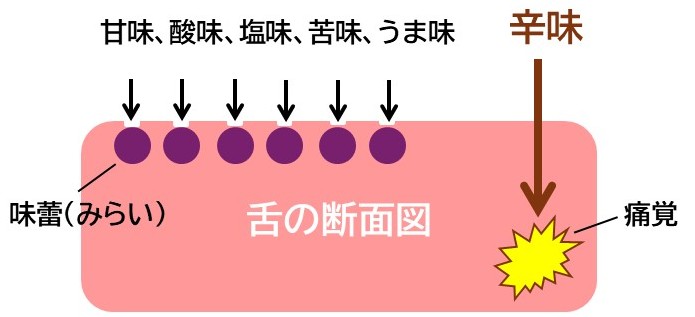

私たちが感じる味は、舌の表面にある「味蕾(みらい)」という小さな器官でキャッチされます。

甘味・酸味・塩味・苦味・うま味は、この味蕾が反応してはじめて「味」として認識されます(図1)。

一方、辛味だけは味蕾ではなく、痛覚や温度を伝える神経が反応して生まれる“刺激”です。

わさびの「ツーン」、唐辛子の「ヒリヒリ」は、味ではなく痛覚として脳に送られています。

基本味(甘味・酸味・塩味・苦味・うま味)は舌の味蕾で感じられるが、辛味だけは痛覚として知覚される。

では、なぜ“うま味”が正式な基本味に分類されるのでしょうか。

その理由は、うま味が「ここにタンパク質がある」という栄養シグナルを脳に伝える働きを持つからです。

甘味が糖を知らせ、塩味が電解質を知らせるように、うま味はアミノ酸や核酸類の存在を知らせる“生存の手がかり”です。

タンパク質は身体を作るうえで不可欠で、進化の過程で人間はこれらを見分ける専用の受容体(mGluR4※1、T1R1/T1R3※2など)を獲得してきました。

辛味は刺激であり、うま味は栄養のサイン。

この役割の違いこそが、辛味ではなくうま味が基本味に分類される理由です。

うま味は“おいしさの感覚”であると同時に、身体が必要とする成分を知らせる、とても重要な味覚なのです。

※1 mGluR4(エムグルアール4)

グルタミン酸を感じ取る受容体の一つ。味蕾に存在し、うま味の中心となる信号を脳へ伝える。

※2 T1R1/T1R3(ティーワンアール1/ティーワンアール3)

アミノ酸や核酸系のうま味(イノシン酸・グアニル酸)を識別する“ペア受容体”。この受容体が働くことで、うま味の相乗効果を感じ取る仕組みが生まれる。

3. うま味の“3本柱”― 3つの成分が重なり合う仕組み

うま味の中心となる3つの成分──グルタミン酸・イノシン酸・グアニル酸──は、それぞれに含まれる食材が異なり、味わいにも少しずつ個性があります。ただし、料理として口にすると、これらがはっきりと分かれて感じられるわけではありません。むしろ互いの特徴が重なり合い、一体となって“うま味の厚み”をつくり出すのが大きな特徴です。

まず、グルタミン酸は昆布のほか、多くの野菜やチーズ・味噌などの発酵食品にも豊富に含まれる成分です。やわらかく広がるタイプのうま味で、料理全体の土台を安定させる働きがあります。

イノシン酸は鰹節や煮干し、肉や魚といった動物性食品に多く含まれます。口に入れたときにふわっと広がる力強い風味が特徴で、出汁の香りや厚みをつくる重要な成分です。

一方、グアニル酸は干し椎茸などの乾燥きのこ類に特徴的な成分で、後味に深みを与える力があります。生のきのこよりも乾燥したものに強く現れるため、植物性の出汁に奥行きを加えたいときに欠かせない存在です。

このように、うま味の3つの成分はそれぞれ異なる食材を背景に持ちながら、料理の中では自然に重なり合い、単独では生まれない立体的な味わいを形づくります。

図2では、これら3つの成分と代表的な食材の関係を整理しています。成分ごとの特徴と食材の組み合わせ方が分かると、次章で扱う「相乗効果」がどのように働くのかが、ぐっと理解しやすくなるはずです。

4. 組み合わせるとうま味が“倍増”する理由 ― 相乗効果の科学

うま味の世界で最も魅力的な現象のひとつが、成分同士が互いを高め合う**「相乗効果」**です。

たとえば、グルタミン酸とイノシン酸を合わせると、単純に“足し算”されるのではなく、両者のうま味が強め合い、知覚として数倍に感じられるうま味が生まれることがあります。

この増幅は、舌にある「うま味受容体」が複数の成分を同時に受け取ることで反応性が高まり、より強い信号として脳へ伝わることによって起こります。

経験の中で生まれた「昆布と鰹節を合わせた出汁が一番おいしい」という知恵は、科学的にもきわめて合理的な方法だったわけです。

昆布出汁の穏やかな風味に鰹節の香りと厚みが加わると、お吸い物や味噌汁が驚くほど品よく整い、少ない塩分でも満足感のある味になります。

また、昆布と干し椎茸を組み合わせると、動物性素材を使わなくても深いコクが生まれます。精進料理が“物足りなさを感じさせない味”を実現してきた背景にも、この相乗効果がありました。

さらに、鰹節と干し椎茸を合わせると、立ち上がりの良さ(イノシン酸)と後味の深さ(グアニル酸)が同時に加わり、茶碗蒸しや薄味の吸い物など、“控えめな味つけで満足感を出したい料理”にぴったりです。

うま味は一つの素材でも感じられますが、複数の素材が重なり合うことで、初めて奥行きや透明感のある味わいが生まれます。

相乗効果を理解して組み合わせることは、これからの台所で、限られた素材でもおいしさを引き出すための強い味方になるはずです。

5. 昆布や鰹節が手に入りにくい未来に ― 野菜のうま味が台所を支える

近年、海水温の上昇や漁獲量の変動などの影響で、昆布や鰹節、煮干しといった伝統的な出汁素材の安定供給が難しくなる可能性が指摘されています。

価格が上がったり、店頭で種類が減ってきたりと、すでに小さな変化を感じているご家庭も少なくないでしょう。

こうした状況の中であらためて注目されているのが、**野菜が本来持つグルタミン酸を生かした“野菜出汁”**です。

グルタミン酸は昆布だけでなく、玉ねぎや白菜、トマト、キャベツ、セロリ、長ねぎの青い部分、パセリの茎など、多くの野菜に自然に含まれています。

これらを組み合わせて煮込むだけで、動物性素材を使わなくても驚くほどやわらかく深いうま味が生まれます。

玉ねぎ・人参・セロリでつくる“野菜出汁(ベジブロス)”は、グルタミン酸を中心とした優しい味わいですし、トマトと玉ねぎを使うと味噌汁やスープの“味の底”がしっかりし、塩分控えめでも満足感が得られます。

さらに、干し椎茸は植物性食品でありながら**グアニル酸を豊富に含む貴重な存在です。

野菜出汁に少量加えるだけで、昆布がなくても味に奥行きが生まれ、供給が不安定な時代においても台所の安定した「うま味源」になります。

これからの家庭料理では、野菜のうま味は

“昆布の代わり”ではなく、頼りになる新しい選択肢になりつつあります。

野菜があれば、素材が揃わない日でもしっかりおいしさを出せます――それが、うま味のしくみが教えてくれる確かなヒントです。

6. まとめ ― うま味は“未来の食卓”にも残り続ける味

うま味は日本が科学的に解き明かし、世界が“UMAMI”という言葉のまま受け入れた味覚です。

その本質を理解すると、昆布や鰹節などの伝統素材が手に入りにくくなる時代であっても、料理のおいしさを組み立てる方法が決して失われないことがわかります。

うま味の主要成分であるグルタミン酸・イノシン酸・グアニル酸には、それぞれ少しずつ異なる味の出方がありますが、料理の中ではそれらが重なり合い、自然な奥行きや透明感を生み出します。

合わせ出汁のように動物性と海藻を組み合わせる技法は、長い経験の中で磨かれてきた知恵ですが、同じような重なり方は野菜やきのこでも再現できます。これは、うま味が特定の素材に依存しない、普遍的な味のメカニズムを持つことを示しています。

海の資源が揺らぐこれからの時代、出汁の中心が“海の恵み”から“野菜の恵み”へと静かに広がっていくかもしれません。

それでも、うま味そのもののしくみは変わりません。

素材の組み合わせ方や火の通し方、日々の小さな工夫があれば、未来の台所でもうま味はきっと豊かに息づき続けるでしょう。

うま味は伝統だけでなく、これからの食卓を支える力でもあります。

7. 参考資料

- Ikeda, K. (1909). On the taste of the salt of glutamic acid. Journal of the Chemical Society of Tokyo, 30, 820–836.

- 大澤 由実(2019). 『現代日本におけるうま味の認識とその構築』. 国立民族学博物館研究報告, 44(2), 379-405.

https://minpaku.repo.nii.ac.jp/record/8359/files/KH_044_2_07.pdf